Interview

Herr Lucas, Sie waren als Jugendlicher in einen schweren Autounfall verwickelt. Hat dies Ihr Leben aus Ihrer Sicht verändert?

Ich bin mir nicht sicher. Ich denke manchmal darüber nach. Ich war in der Highschool ein ganz schlechter Schüler, und dann passierte der Unfall, kurz vor dem Abschluss. Ich stand also an einem Scheideweg, und der Unfall bewirkte in mir, dass ich mich stärker anstrengte, weil mir plötzlich klargeworden war, an was für einem dünnen Faden das Leben hängt. Ich wollte plötzlich wirklich etwas aus meinem Leben machen.

Und es war ein Unfall, den theoretisch niemand hätte überleben können, also dachte ich mir: „In Ordnung, hier bin, und jeder Tag meines Lebens ist ein geschenkter Tag. Man hat mir einen weiteren Tag geschenkt, also muss ich das Meiste daraus machen.“ Und am nächsten Tag waren es schon zwei geschenkte Tage. Man kann in dieser Situation nicht anders, als zu fühlen, dass man ein großes Geschenk erhalten hat.

In der Schule hatte ich mich total gehen lassen. Ich wollte Automechaniker werden, Autorennen fahren, und der Gedanke, etwas aus meinem Leben zu machen, spielte für mich keine große Rolle. Aber nach dem Unfall habe ich mich wirklich reingehängt. Ich habe in der Schule sehr gute Noten bekommen. Schließlich habe ich mich für Anthropologie, Sozialwissenschaften und Psychologie interessiert, konnte mein Interesse an der Photographie weiter ausbauen und bin schließlich auf den Film und die Filmakademie gestoßen.

Haben Sie sich schon immer für Filme interessiert?

Nun, ich bin in einer kleinen Stadt in Zentralkalifornien aufgewachsen, einer sehr bäuerlichen Umgebung. Wir hatten einige Kinos, und ab und an ging man auch dorthin. Vor meinem 10. oder 11. Lebensjahr hatte ich keinen Fernseher. Ich habe mich für viele Dinge interessiert. Ich habe gerne geschnitzt, gerne Dinge gebaut. Ich mochte Autos und Kunst. Ich wollte ein Illustrator werden, und ich habe mich für die Photographie begeistert. Mein Interesse an Filmen ist eigentlich erst im College gekommen.

Wie haben Sie Ihr Leben damals verändert?

Ein wesentlicher Aspekt eines erfolgsorientierten Lebens besteht darin, sich realitistische Ziele zu setzen, aber genau das ist auch der schwierigste Teil, weil man nicht immer genau weiß, wohin man steuert, und das sollte man auch nicht wissen. Für mich war es ein großes Ziel, gute Noten zu bekommen und mich für Fächer zu entscheiden, die mich wirklich interessiert haben. Darauf habe ich mich konzentriert.

Ich bin auf die Filmakademie gegangen, weil ich den Gedanken sehr reizvoll fand, Filme zu machen. Ich liebte die Photographie, und alle meinten, es sei Wahnsinn, weil damals niemand ins Filmgeschäft hineinkam. Es sei denn, man war mit jemandem verwandt, der bereits dort arbeitete. Alle dachten also, ich sei verrückt. „Du wirst nie Arbeit finden.“ Mich hat das nicht gestört. Ich habe mir vorgenommen, meinen Abschluss auf der Filmakademie zu schaffen und habe mich erst einmal darauf konzentriert, dieses Leistungsniveau zu erreichen. Ich wusste überhaupt nicht, was ich danach machen würde. Ich wollte Dokumentarfilme machen, und erst an der Akademie habe ich mir das Ziel gesetzt, einen Film zu drehen.

Damals gab es dort viele Leute, mehr als heute, die herumliefen und meinten: „Oh, ich wünschte, ich könnte einen Film drehen. Ich wünschte, ich könnte etwas in Bewegung setzen. Ich komme nicht in diesen oder jenen Kurs, oder ich bekomme dieses oder jenes Material nicht.“ Mein erster Kurs war ein Trickfilmkurs. Es war kein Filmkurs.

Ich hatte einen Geschichtskurs, und einen Animationskurs. Und dort gaben sie uns eine Minute Film, den wir in die Trickkamera stecken sollten, um zu sehen, wie man etwas nach links, nach rechts, nach oben, und nach unten animieren kann. Es war nur ein Test. Es gab einige Sachen, die man machen musste. Das Objekt musste sich nach oben und nach unten bewegen, und dann sollte der Lehrer sich das ansehen und sagen: „Oh ja, Sie haben diese Maschine benutzt, um diese Dinge zu tun, ganz toll.“

Ich habe mit meiner Minute einen Film gemacht, und der hat bei Filmfestivals auf der ganzen Welt 20 oder 25 Preise gewonnen und die Trickabteilung komplett umgekrempelt. Zur gleichen Zeit liefen meine Kommilitionen noch herum und meinten: „Oh, ich wünschte, ich können einen Film drehen. Ich wünschte, ich wäre in einem Filmkurs.“ Als ich meinen nächsten Kurs belegte, war das wieder kein Filmkurs, aber ich habe mir etwas Film organisiert und wieder einen Film daraus gemacht. Ich habe an der Akademie viele Filme gedreht, während alle anderen nur herumliefen und sich beklagten.

Und man konnte wirklich zur Uni gehen und lernen, wie man Filme dreht. Dort fügte sich dann alles zusammen. Alle meine Vorlieben, alles, wofür ich Talent besaß, war dort. Ich sagte mir: „Hey, das ist es. Ich kann das wirklich gut. Und ich mache es wirklich gerne.“ Und von da an, hat sich das alles weiterentwickelt, aber vorher war ich einfach nur verloren, wie es meines Erachtens viele Studenten sind.

Wenn ich heute zurückblicke und mir überlege, was passiert wäre, wenn ich an der Kunsthochschule oder bei der Anthropologie geblieben wäre, bin ich fast sicher, dass ich am Ende in jedem Fall beim Film gelandet wäre. Ich bin meinen Gefühlen gefolgt, meiner Leidenschaft und habe mir gesagt: „Ich mag dies, und ich mag das.“ Und dann bin ich weitergegangen, bis ich das fand, was ich machen wollte.

Was begeistert Sie an Filmen?

Für mich ist es eine persönliche Sache. Es ist harte Arbeit und nicht sehr glamourös. Im Endeffekt ist es eine simple Methode, Gedanken auszudrücken. Ich bin keine sprachliche, sondern eher eine visuelle Person. Toll fand ich, dass ich eine Möglichkeit gefunden hatte, die Geschichten zu erzählen, die ich erzählen möchte, und das in einen Medium, das ich beherrschen konnte. Ich schreibe zwar Drehbücher, aber ich bin kein besonders guter Autor. Mich interessieren Kulturen und soziale Themen, aber ich glaube nicht, dass ich als Akademiker besonders erfolgreich geworden wäre.

Haben Sie Erfahrungen aus Ihrer Kindheit zu Ihrer Karriere inspiriert?

Als Kind gab es nicht viel, das mich zu dem inspirieren konnte, was ich als Erwachsenener gemacht habe.

Ich war schon immer sehr neugierig, wieso Menschen so handeln wie sie handeln. Ich war immer an den Motivationen von Menschen interessiert und daran, Geschichten zu erzählen und Dinge zu entwickeln und aufzubauen. Dinge zusammenzubauen, das hat mich immer begeistert, ob es nun Schachsets oder Häuser oder Autos waren. Als Jugendlicher war ich ein absoluter Autofan. Von meinem 14. bis zu meinem 20. Lebensjahr, drehte sich mein ganzes Leben um Autos.

Im College haben mich dann Sozialwissenschaften, Anthropologie, Soziologie, Psychologie und solche Dinge interessiert. Und Kunst und Photographie. Ich wusste nicht, dass es möglich war, all das in einem Beruf zu vereinen.

Ich wollte auf die Kunsthochschule wechseln und ging schließlich auf die Universität von Südkalifornien. Sie hatten eine Filmschule, und ich dachte mir: „Nun ja, das ist ja so ähnlich wie Photographie, vielleicht wird es interessant.“ Und als ich dort erst einmal angefangen hatte, entdeckte ich, dass es mir Spaß machte und ich gut darin war. Das hat in mir wirklich eine Leidenschaft geweckt. Danach habe ich nur noch Filme gemacht.

Gab es Bücher oder Filme, die Ihnen wichtig waren oder die Sie beeinflusst haben?

Als Kind hatte ich eine Reihe von Geschichtsbüchern, auf die ich ganz versessen war, eine ganze Serie über berühmte Persönlichkeiten der Geschichte, vom alten Griechenland und Alexander dem Großen bis zum amerikanischen Bürgerkrieg. Diese Bücher habe ich mit Leidenschaft gelesen. Das war der Anfang einer lebenslangen Liebe zur Geschichte. Selbst in der Highschool hat mich Geschichte interessiert: Wieso tun Menschen die Dinge, die sie tun? Als Kind habe ich viel Zeit damit verbracht, Bezugspunkte von der Vergangenheit zur Gegenwart zu finden.

Ansonsten mochte ich all die Abenteuerbücher, die jeder mag: Robert Louis Stevensons Entführt, Die Schatzinsel, Huck Finn. Den Film Dschungel der 1000 Gefahren habe ich geliebt, diese ganze Epoche der Südseeabenteuerfilme. Ich habe Western gemocht. Als ich groß wurde, war das ein großes Genre. Als ich dann endlich einen Fernseher bekam, lief eine ganze Reihe von Western. John-Wayne-Filme unter der Regie von John Ford. Damals wusste ich noch nicht, wer John Ford war. Ich denke, diese Filme haben mich stark beeinflusst.

Haben Sie eine natürliche Begabung zum Filmemachen? Was hat Sie zu diesem Beruf hingezogen?

Jeder hat eine Begabung, es dauert nur manchmal, bis man darauf stößt. Eine Begabung ist eine Mischung aus etwas, das man sehr liebt und in dem man sich verlieren kann – etwas, das man morgens um 9 beginnen kann, und plötzlich fährt man aus seiner Arbeit auf, und es ist 10 Uhr abends -, und etwas, wofür man die natürlichen Fähigkeiten mitbringt. Normalerweise passen diese zwei Dinge gut zusammen.

Viele Leute mögen bestimmte Dinge, sind darin aber nicht gut. Also sollte man alle Dinge durchgehen, die man gerne tut bis man etwas findet, das man wirklich gut kann. Das kann alles mögliche sein. Es gibt so viele Möglichkeiten, es ist nur eine Frage der Zeit, bis man seine Nische findet.

War es für Sie leicht, Filme zu machen, nachdem Sie damit begonnen hatten?

Das Filmemachen zu erlernen, ist sehr einfach. Zu lernen, worüber man Filme machen soll, ist sehr schwer. Man muss sich darauf konzentrieren, soviel wie möglich über das Leben und seine verschiedenen Aspekte zu lernen. Danach muss man sich schnell die Techniken des Filmemachens erwerben, was sehr einfach ist. Aber sehr sehr wichtig ist es, viel von Geschichte, Literatur, Psychologie und den Wissenschaften zu verstehen, um wirklich Filme machen zu können.

Wenn Sie auf die Höhepunkte und Rückschläge Ihrer Karriere zurückblicken, welchen Rat würden Sie jungen Leuten geben?

Harte Arbeit ist sehr wichtig. Ohne harte Arbeit kommt man nirgendwohin.

Egal wie leicht das Filmemachen auch von Außen erscheinen mag, in Wahrheit ist es sehr, sehr schwierig. Die Kämpfe im Leben eines Menschen sieht man nicht, man sieht nur die Erfolge. Aber ich habe noch nirgendwo jemanden getroffen, der sich nicht jahrelang abgeschuftet hat, um das zu erreichen, was er nun hat. Man kommt einfach nicht darum herum. Das Geheimnis besteht darin, die Hoffnung nicht zu verlieren. Und das ist sehr schwer, denn wenn man etwas erreichen will, das es wert ist, wird man aus meiner Sicht bis an den Rande der Hoffnungslosigkeit gedrängt, bevor man es endlich schafft. Man muss einfach durchhalten.

Standen Sie also am Rande der Hoffnungslosigkeit?

Oh ja, sehr oft. Ich habe in meinem Leben mehr Tiefpunkte als Höhepunkt erlebt. Und viel mehr Kämpfe. Als ich auf die Filmakademie ging, meinten alle nur: „Was machst Du bloß? Das ist beruflich die totale Sackgasse.“ Weil es niemand zuvor von einer Filmakademie ins Filmgeschäft geschafft hatte. Vielleicht landete man bei Lockheed oder einem anderen Großkonzern, um Filme für die Industrie zu machen, aber niemand schaffte es jemals ins Unterhaltungsgeschäft. Ich wollte das sowieso nicht, also machte es mir nichts aus, weil ich einfach nur nach San Francisco zurückkehren und experimentelle Filme drehen wollte, Dokumentarfilme oder so etwas. Mir war es also egal.

Dann habe ich meinen Abschluss geschafft, bin nach San Francisco gegangen, und alle meinten: „Was willst Du in San Francico?“ Und ich sagte: „Dort lebe ich nunmal.“ Und sie meinten: „Du kannst unmöglich im Filmgeschäft arbeiten, wenn Du in San Francisco wohnst.“ Aber ich blieb stur. „Ich will leben, wo ich leben will, und ich werde Filme drehen, weil ich es liebe das zu tun.“

Die ersten sechs Jahre im Filmgeschäft waren komplett hoffnungslos. Da sitzt man häufig da und sagt sich: „Wieso tue ich mir das an? Ich werde es nie schaffen. Es wird einfach nicht passieren. Ich sollte mir eine anständige Arbeit suchen und versuchen, mich irgendwie durchzuschlagen.“ Damals hatte ich mir schon Geld von meinen Eltern geliehen und von meinen Freunden, und es sah nicht so aus, als könnte ich es je zurückzahlen. Auch das gehört zum Leben. Man muss essen, Miete zahlen und bei seinen Freunden seine Schulden begleichen.

Ich meine, ich habe Jahre gebraucht, um meinen ersten Film zu drehen. Und wenn dies ein Filmstudent hört, kann ich nur sagen: „Das einfachste, was Du je machen wirst, ist Dein erster Film.“ Der erste ist nicht das Problem, denn da weiß noch niemand, ob Du es kannst oder nicht. Du hast ein paar kleinere Sachen gemacht, Du hast gezeigt, dass Du Talent hast, Du kannst sie schummrig reden, und Du hast jemanden überzeugt, dass Du einen Kinofilm machen solltest. Und dann lassen sie Dich eben einen Kinofilm machen. Aber danach wird es schwer, wenn Du einen zweiten drehen willst. Sie sehen sich Deinen ersten Film an und sagen: „Oh, na ja, wir wollen Dich nicht mehr.“

Hatten Sie etwas an sich, dass es so schwer machte, einen zweiten Film finanziert zu bekommen?

Ich kam aus einem sehr avantgardistischen, dokumentarisch orientierten Teil der Filmwelt. Ich mochte die Dokumentationen des Cinéma vérité. Ich mochte Filme ohne Figuren, ohne Geschichte, Tondichtungen, wie sie zu der Zeit in San Francisco entstanden. Die Art von Filmen mochte ich. Francis Coppola war damals gewissermaßen mein Mentor – er ist ein Autor und arbeitet mit Schauspielern, er ist ein Bühnenregisseur -, und er meinte zu mir: „Du musst lernen, wie man all das macht.“ Also habe ich mich der Herausforderung gestellt und meine eigenen Drehbücher geschrieben, gelernt wie man schreibt und wie man mit Schauspielern umgeht.

Es hat mich drei, vier Jahre gekostet, von meinem ersten zu meinem zweiten Film zu kommen, ich habe an alle Türen geklopft, um die Leute dazu zu bringen, mir eine Chance zu geben. Ich habe geschrieben und gekämpft, hatte keinen Penny auf der Bank, habe nebenbei als Cutter gearbeitet, als Kameramann, habe mich mit kleinen Jobs durchgeschlagen, einfach nur versucht, zu überleben und ein Drehbuch unterzubringen, das keiner wollte.

Wie gehen Sie in solchen Zeiten mit Ihrer Verzweiflung um?

Ich hatte viele solche Zeiten in meiner Karriere. Man muss einfach einen Fuß vor den anderen setzen und weitermachen. Scheuklappen auf, und Volldampf voraus.

Als ich American Graffiti drehte, hatte ich noch mit meinem „Ich will aber kein Autor sein“-Syndrom zu kämpfen. Ich wollte, dass ein paar gute Freunde von mir das Drehbuch schreiben, aber ich habe zwei Jahre gebraucht, um das Geld dafür zusammenzubekommen, und dann bekam ich endlich ein bisschen Geld – ich musste nach Cannes zum Filmfestival laufen, um es zu bekommen -, und dann hatte ich es endlich, rief sie an und meinte, „Hey, ich habe das Geld, ihr könnt loslegen“, und sie sagten, „Oh, wir wollen das jetzt nicht machen. Wir haben unseren eigenen Low-Budget-Film am Laufen, wir können Dein Drehbuch nicht schreiben.“

Und ich sagte mir nur: „Oh, nein. Was mache ich jetzt? Ich bin in Europa, ich bin erst in drei Monaten wieder zuhause, und ich will dieses Ding endlich ans Laufen kriegen.“ Also empfahlen sie mir einen anderen Studenten von der Akademie, den ich relativ gut kannte.

Ich hatte einen Handlungsabriss, der die ganze Geschichte Szene für Szene enthielt, rief ihn aus London an und fragte: „Willst Du das machen?“ Und er sagte: „Okay.“ Der Typ, der damals als Produzent für mich arbeitete, schloss einen Vertrag mit ihm – über das ganze Geld, weil es nicht besonders viel war. Es war so wenig, dass er ihm das ganze Geld versprechen musste, um ihn überhaupt zu bekommen. Als ich dann aus England zurückkam, sah sein Drehbuch ganz anders aus, als mein Handlungsabriss und erinnerte eher an den Film Hot Rods to Hell. Das Drehbuch enthielt viele Fantasy-Elemente, spielende Hühner und Sachen, die Jugendliche nicht wirklich machten.

Ich wollte etwas, das mehr wie meine Jugend war, also sagte ich mir: „Okay, hier bin ich also. Ich soll ein Drehbuch abliefern, ich habe ein Drehbuch, das ich nicht will, und ich habe kein Geld für ein neues.“ Mein letztes Geld hatte ich ausgegeben, um nach Europa zu fahren, also hatte ich nichts mehr. Das war eine der schwärzesten Perioden meines Lebens, und ich setzte mich hin und schrieb ein neues Drehbuch.

Zu der Zeit erhielt ich diverse Anrufe von Produzenten. „Ich habe gehört, Du bist wirklich gut.“ Ich hatte damals einen Film namens THX gemacht, der weder eine Geschichte, noch Figuren hatte. Es war ein Avantgarde-Film. Und all diese Produzenten riefen mich an und sagten: „Ich höre, Du bist wirklich gut, wenn es um Material ohne Handlung geht. Ich habe eine Schallplatte, die ich verfilmen will.“ Solche Sachen. Sie boten mir viel Geld, aber es waren furchtbare Projekte. Also musste ich ständig riesige Summen ablehnen, während ich verhungerte und für lau ein Drehbuch schrieb, das ich überhaupt nicht schreiben wollte, weil ich das Schreiben hasste. Aber ich habe es zuende geschrieben und schließlich den Film ans Laufen gebracht.

Und erst dann kamen meine Freunde und überarbeiteten mein Drehbuch, aber es war eine absolut düstere Zeit, und ich hätte genausogut das Geld nehmen und diese schrecklichen Filme machen können. Ich weiß nicht, was das mit meiner Karriere gemacht hätte, aber gerade wenn die Zeiten so schwer sind, muss man stur bleiben. „Das ist es, was ich machen will. Ich will meinen Film machen. Ich will dieses Geld nicht.“ Und man läuft weiter geradeaus, Schritt für Schritt, und irgendwie kommt man durch. Und ich bin durchgekommen.

In drei Wochen hatte ich mein Drehbuch, nachdem ich mich jeden Tag von morgens um 8 bis abends um 8 hingesetzt hatte, um es zu schreiben. Ich dachte mir nur: „Ich schreibe dieses Drehbuch fertig, so schmerzhaft es auch sein mag, und ignoriere all diese Anrufe.“ Und irgendwie habe ich es geschafft.

Im Filmgeschäft zu arbeiten, ist nicht leicht. Es gibt eine Menge schwierige Berufe, und Filmemacher ist einer davon. Man sieht sich ständig Widrigkeiten ausgesetzt, aber es geht nicht darum, wie gut man einen Film hinbekommt. Es geht darum, wie gut man ihn unter den gegebenen Umständen hinbekommt, denn Umstände gibt es immer. Das darf keine Ausrede sein, man kann nicht am Anfang des Films einen Text einblenden, in dem es heißt: „Nun ja, wir hatten echte Probleme. Der Schauspieler ist krankgeworden, und es hat geregnet, und dann gab’s noch einen Orkan.“ Das geht einfach nicht. „Die Kameras sind ausgefallen.“

Völlig egal, man muss den Zuschauern einen Film liefern, und dieser Film muss funktionieren. Ausreden gibt es nicht. Also muss man konzentriert bei der Sache bleiben, und einfach nur weitermarschieren, egal, welche Steine einem in den Weg gelegt werden.

Als American Graffiti ein Erfolg geworden war, war das ein großer Augenblick für mich. Ich habe mich hingesetzt und mir gesagt: „Okay, jetzt bin ich ein Regisseur. Jetzt weiß ich, ich finde Arbeit. Ich kann in diesem Geschäft arbeiten, meine Fähigkeiten einbringen, meine Vorstellungen ausdrücken und auf eine Weise kreativ sein, die mir gefällt. Auch wenn ich am Ende Werbespots drehe oder Dokumentarfilme, ich kann das. Ich weiß, irgendwo finde ich eine Arbeit, ich weiß, ich kann Geld auftreiben, ich weiß, ich kann tun, was ich tun will.“ Das war ein tolles Gefühl. Das war der Augenblick, wo ich es geschafft hatte, und es gab nichts mehr, was mich davon abhalten konnte, Filme zu drehen.

War Krieg der Sterne schwer zu verkaufen?

Mit meinen ersten zwei Filmen hatte ich große Probleme. Als ich anfing, an Krieg der Sterne zu arbeiten, war mein zweiter Film, American Graffiti noch gar nicht erschienen. Am Anfang war Krieg der Sterne also nichts, das irgendwen interessierte. Ich hatte ihn zu einigen Studios getragen, und sie hatten abgelehnt. Dann sah ein Studioboss American Graffiti und war begeistert, und ich brachte ihm meinen Handlungsabriss. Er sagte: „Ich verstehe die Handlung nicht, aber ich glaube, Sie sind ein toller Filmemacher, und ich werde in Sie investieren. Nicht in Ihr Projekt.“ Und so fing es an.

Krieg der Sterne ist Welten von einem Film wie American Graffiti entfernt.

Ja, das war er. Alle meine Filme sind als Drehbücher sehr schwer zu verstehen, weil sie so anders sind. Damals waren sie unkonventionell. Die Studiobosse dachten nur in Kategorien, die sie kannten, und sich das vorzustellen, was sie nie gesehen hatten, fiel ihnen sehr schwer.

Würden Sie sagen, Ihre Karriere ist davon geprägt, gegen konventionelle Vorstellungen zu verstoßen?

Ja, und das hat mein Leben um Einiges schwieriger gemacht. Rückblickend ist es lustig, weil inzwischen jeder diese Filme kopiert. Sie sind jetzt ein derart integraler Bestandteil der Kultur, dass es fast unmöglich ist, sich eine Zeit vorzustellen, als sie völlig seltsam und einzigartig waren.

Und lustig ist auch, dass die beiden konventionellen Filme, bei denen ich Regie führte nur leichte Abwandlungen der extrem konventionellen Filme waren, die ich als Jugendlicher gemocht hatte. Das eine Genre war das des Teenager-Hot-Rod-Films, das von American International Pictures bedient worden war. Das war die unterste Schublade im Filmgeschäft. Das andere Genre waren die Republic Serials, die 30er-Jahre-Serien, die Samstagsmorgens liefen und ebenfalls unterste Schublade gewesen waren, nur halt 30 Jahre vorher.

Ich nahm mir also das unterirdischste Genre, das es gab, veränderte es ein wenig und hatte damit etwas komplett anderes, etwas Massentaugliches, sowohl in Punkto Qualität, als auch was die Sehgewohnheiten eines modernen Publikums betraf. Die Vorurteile gegen diese Filme beruhten meines Erachtens darauf, dass es sich dabei um sehr billige B-Filme handelte und nicht, dass sie so abartig oder absonderlich waren.

American Graffiti war mein erster Versuch, etwas Massentaugliches zu produzieren, und trotzdem war der Film am Ende anders, weil er in einem Genre untergebracht war, das abfällig beäugt wurde, das ich als Kind aber gemocht hatte. Der Film drehte sich um meine Jugend, also bedeutete mir das Thema viel. Außerdem war er in einem Stil gehalten, der komplett anders war als alles, was es damals gab. Er hatte vier Handlungsstränge, die nebeneinander existierten und nicht wirklich viel miteinander zu tun hatten, und das war damals etwas komplett Neues. Und er war im Grunde nur eine Musikmontage ohne Figuren und ohne Handlung, also war es sehr schwer, die Finanzierung dafür zu bekommen.

Außerdem war es ein B-Film. Ich hätte ihn fast bei American International Pictures untergebracht, wo sie solche Filme mochten, aber der Stil war ihnen zu seltsam. Bei Krieg der Sterne war die Situation ähnlich: Ich hatte ein Genre, das keinen Menschen interessierte, weil Science-Fiction kein Geld einbrachte. Ich hatte Roboter und Wookiees und solche Dinge, mit denen die meisten nichts anzufangen wussten. Sie waren einfach nur komplett verwirrt.

Und dann war der Film auch noch für junge Leute gedacht, und die meisten Studios sagten: „Hör mal zu, das ist eine Sache für Disney. Disney macht solche Filme, wir anderen können so etwas nicht machen, wir wollen uns da nicht einmischen.“ Es sprach also sehr viel gegen mich, und ich hatte großes Glück, einen Studioboss zu finden, der an mich als Filmemacher glaubte und das eigentliche Material gleichzeitig einfach ignorierte.

Hatten Sie damals Selbstzweifel oder Versagensängste?

Wenn man einen Film dreht, noch dazu, wenn man ihn selbst geschrieben hat, wird man immer von Selbstzweifeln geplagt. Den ersten Außendreh hatten wir in Tunesien. Ich habe nicht alles drehen können, was ich wollte, aber ich hatte eben nur 10 Tage Zeit. Die Szenen, die ich gedreht hatte, spielten am Anfang des Films, und die kreative Qualität machte mir große Sorgen. Ich wusste einfach nicht, ob das Material etwas taugte.

Ich arbeitete mir einem Cutter zusammen, mit dem ich vorher schon zusammengearbeitet hatte – ich hatte selbst als Cutter gearbeitet -, einem britischen Cutter. Die Szenen kamen rein, und am Wochenende sah ich sie mit dem Cutter durch, und sie funktionierten einfach nicht. Das war komplett deprimierend. Also bin ich sonntags selbst hingegangen und habe angefangen, den Film neu zusammenzuschneiden. Er war kein schlechter Cutter, aber es funktionierte einfach nicht. Ich wusste nicht, was los war. Entweder hatte ich als Regisseur von dem Ding miese Arbeit geleistet, oder etwas anderes war falsch.

Und als ich anfing, den Film zusammenzuschneiden, bemerkte ich, dass ich meine Schnitte etwa 30 cm von dem Punkt ansetzte, wo er seinen Schnitt gemacht hatte. Und ich hatte die gleichen Takes genommen wie er, aber ich bewegte mich ganz leicht in meine eigene Richtung, und plötzlich machte es Klick, und es funktionierte. Das war eine Riesenerleichterung, weil ich an dem Punkt schon völlig verzweifelt war.

Seit Krieg der Sterne gibt es all diese Actionfiguren und Ablegerprodukte bei erfolgreichen Filmen. Das war im Filmgeschäft etwas ganz Neues. Wie sind Sie darauf gekommen, dass das ein gutes Geschäft sein könnte?

Nun ja, das passierte einfach. Am Anfang will man als Filmemacher einfach nur überleben. Darum geht es, das ist der entscheidende Punkt: Überleben und den nächsten Film machen. Ich hatte ein Drehbuch geschrieben, das zu umfangreich für einen Film war. Also sagte ich mir: „Okay, nehme ich die letzten zwei Drittel eben weg, und dann mache ich aus dem ersten Drittel meinen Film. Das reicht.“ Aber ich hatte schon diese ganze Arbeit gemacht, ich hatte ein Jahr daran gearbeitet und sagte mir: „Ich werfe das nicht einfach weg. Ich lege das nicht ins Regal und vergesse es. Ich teile es in drei Filme, und ich mache diese drei Filme auch.“

Ich habe mir wirklich geschworen, sie alle drei zu machen, und um das tun zu können, musste ich im Vertrag mit 20th Century Fox die Fortsetzungsrechte bekommen, weil ich nicht wollte, dass sie mir den Weg verbauen. Ich wollte die Filme machen, egal, ob sie es auch wollten oder nicht, oder ob der Film ein Erfolg würde oder nicht. Und dann habe ich die Rechte für Ablegerprodukte bekommen, weil die keiner haben wollte. So etwas verkaufte sich einfach nicht.

Bei Fernsehprojekten war das anders, aber im Filmgeschäft war damit kein Penny zu verdienen. Filme hielten sich einfach nicht lange genug dafür, aber ich dachte mir, ich könnte ja ein paar Plakate verkaufen, ein paar T-Shirts, so etwas. Ich dachte, ich könnte den Film selbst etwas bewerben, damit die Leute ihn sich vielleicht ansehen, weil das Studio nicht genug Geld ausgeben wird, um den Film ins Kino zu bekommen und die Werbetrommel zu rühren.

Also sagte ich mir: „Ich kann das nicht machen, ich habe kein Geld dafür. Aber vielleicht kriege ich einen T-Shirt-Abnehmer und einen Plakatabnehmer, und vielleicht kann ich die T-Shirts und Plakate dann bei diesen Science-Fiction-Börsen verkaufen, bevor der Film herauskommt, um etwas Mund-zu-Mund-Propaganda ins Rollen zu kriegen.“ Es war eine reine Selbstschutzsache.

Ich bin ein unabhängiger Filmemacher aus San Francisco. Ich habe keine Ressourcen, also muss ich mir überlegen, wie ich den Film ins Rollen bringe und wie ich für ihn Werbung machen kann, damit ich meinen nächsten Film anleiern kann. Am Ende war der Film dann so erfolgreich, dass wir Spielzeugverträge abschließen konnten, und dann fingen wir an, diese ganze Actionfigur-, Ableger- und Spielzeugsache in Gang zu bringen. Über die Jahre ist das einer der Stützpfeiler meiner Unabhängigkeit geworden, mit dem ich meine Filme finanziere und im Geschäft bleibe.

Wie wichtig ist Ihnen Ihre Unabhängigkeit?

Sehr wichtig. Ich glaube, die meisten kreativen Köpfe wollen nicht, dass ihnen jemand über die Schulter schaut und fragt: „Wieso machst Du das nicht grün, wieso machst Du das nicht blau, warum machst Du dies, wieso machst Du das, ich mag das nicht, ändere das.“ Es ist wie mit Michelangelo, dem Papst und der Sixtinischen Kapelle. Es stört einfach, und ich bin sicher, der Papst ist Michelangelo ganz schön auf die Nerven gegangen. Man versucht sich also eine Situation zu schaffen, in der man nur sich selbst Rechenschaft schuldig ist, in der man Leute um Rat fragen und mit seinen Kollegen und Mentoren zusammenarbeiten kann, um die bestmögliche Arbeit zu leisten.

Es gibt nichts Schlimmeres, als mit jemandem zu tun zu haben, der nicht versteht, was man tut, und es deshalb in etwas anderes verwandelt. Das ist einfach sehr, sehr nervtötend und extrem frustrierend. Ich wollte das nie wieder erleben müssen. Ich habe großes Glück gehabt, dass ich im Laufe meiner Karriere an einen Punkt gekommen bin, an dem ich mich von all dem befreien kann. Manchmal hat mir ein Studio meinen Film ganz zum Schluss noch umgeschnitten, aber ich habe immer dagegen angekämpft und den Film am Ende – und sei es Jahre später – wieder zurückgeschnitten.

Ich glaube, das ist eine Erfahrung aus der Filmakademie, wo der kreative Prozess über alles geht. Dafür lebt man. Es geht nicht ums Geschäft. Es geht darum, etwas zu schaffen, auf das man stolz ist und kreative Ideen auszuprobieren, auch wenn sie völlig irre sind und vielleicht nicht funktionieren.

Manchmal sind die Leute überrascht zu erfahren, dass die meisten meiner Filme gefloppt sind. Sie sind veröffentlicht worden, aber niemand hat sie je gesehen. Vielleicht 40 Prozent sind sehr erfolgreich. Das ist ein sehr hoher Prozentsatz. Bei anderen Leuten sind es 10 oder 15 Prozent. Bei den Filmen, die nicht einschlagen, habe ich zumeist irgendeine experimentelle Idee umgesetzt. Ich habe neue Sachen ausprobiert, und es hat nicht funktioniert. Andere machen etwas derart Gewöhnliches, dass es keiner sehen will.

Ich bin sehr stolz auf alle meine Filme. Ich bin sehr glücklich mit allem, was ich gemacht habe. Ich sehe mir meine Filme gerne an. Einige funktionieren, einige tun es nicht. Die Leute mögen einige von ihnen, aber die Mehrzahl mögen sie nicht.

Und damit haben Sie kein Problem?

Nein, weil ich sehr gerne Filme mache. Ich mag den Prozess. Ich mag es, neue Dinge auszuprobieren, und wenn etwas nicht hinhaut, ist das eben so. Deshalb habe ich Geld verdient, um neue Dinge ausprobieren zu können. Und dafür gebe ich mein Geld dann auch aus.

Was glauben Sie ist die nächste große Herausforderung, die nächste große Schwelle, die es in der Filmkunst zu überwinden gilt?

Ich denke, der Übergang ins digitale Zeitalter ist für die Filmindustrie ein großer Schritt. Es wird meines Erachtens die größte Sache sein, die während meiner Karriere je passiert ist. Ich vergleiche das gern mit der Erfindung des Ton- oder Farbfilms, und ich sehe keinen anderen wichtigen technischen Prozess, der kommen und das übertreffen könnte.

Ich glaube, es wird soziale Veränderungen durch das Internet und die größere Verbreitung der Werkzeuge des Filmemachens geben. Eine Menge Leute werden die Filme neu schneiden, sie verändern und sie dadurch zu ihren eigenen Filmen machen, Dinge, die im Moment noch schwer abzusehen sind. Und es wird Verbreitungssysteme geben, die ganz, ganz anders sind. Aber der eigentliche Prozess des Filmemachens wird, nach dem Ende dieser digitalen Revolution, meines Erachtens für die nächsten 20 oder 30 Jahre gleichbleiben.

Es ist schwer zu sagen. Ich glaube, das größte Problem wird die Verbreitung der Filme sein. Wie veröffentlichen wir Filme, und was geschieht danach mit ihnen. Die aktuelle Situation, in der die Filmkonsumierung eine rein passive Sache ist, wird es nicht mehr geben, denke ich. Die Leute werden die Filme für sich neu erfinden, nachdem sie veröffentlicht worden sind. Wie das für den Filmkünstler sein wird, weiß ich nicht. Und was es mit dem Filmmarkt tun wird, weiß ich auch nicht. Wir leben in aufregenden Zeiten, und ich freue mich zu sehen, wie sich all diese Dinge weiterentwickeln.

Sie haben viel über Ihre Fehlschläge geredet, hatten aber auch große Erfolge. Wie gehen Sie mit Erfolg um?

Erfolg ist eine ganz schwierige Sache. Sehr viel schwieriger, als man denken mag. Und als ich mit American Graffiti meinen ersten erfolgreichen Film herausgebracht hatte, war er glücklicherweise ein großer Erfolg, aber nicht so sehr in finanzieller Hinsicht. Das Geld kam so langsam herein, dass ich in der Lage war, mich anzupassen. Bei Krieg der Sterne war es weit schwieriger, und ich hatte viele Freunde, die sehr erfolgreich geworden waren und sagten, „Junge, pass auf! Wenn dieser Film einschlägt, wird er Dich so richtig durchschütteln.“

Und ich meinte: „Oh, nein, nein. Ich habe das bei American Graffiti erlebt, ich komme damit klar.“ Aber als Krieg der Sterne dann kam, als mir klar wurde, wie erfolgreich er war und wie erfolgreich die diversen Ablegerprodukte waren, war es psychologisch sehr, sehr schwierig, damit klarzukommen. Nach so einem Erlebnis braucht man viel Zeit – gerade wenn es so schnell passiert -, um sich daran zu gewöhnen, was einem da gerade passiert ist und wie alle anderen damit umgehen, und wie das eigenen Leben nun aussieht.

Es ist schwer zu erklären, was da psychologisch passiert, weil viele Schranken plötzlich wegfallen. Anstatt sich mühsam durchzukämpfen, um irgendwo die Möglichkeit zu bekommen, irgendwas zu machen, hat man plötzlich unendlich viele Möglichkeiten, buchstäblich alles zu tun. Und plötzlich muss man nicht mehr andere Leute dazu bringen, „ja“ zu etwas zu sagen, sondern man selbst muss lernen, „nein“ sagen zu können. Ich habe das bei vielen Leuten gesehen. Zuerst sagt man „ja“ zu allem, weil einem all diese wundervollen Dinge angeboten werden.

Man hat sein Leben damit verbracht, nur zu betteln und jedes verfügbare Mittel einzusetzen, um andere Leute dazu bringen, „ja“ zu einem Projekt zu sagen oder „ja, klar, machen wir“. Und plötzlich sagen alle „ja.“ Plötzlich wollen alle, dass man alles tut, was man will. Und dann muss man lernen, „nein“ sagen zu können. Es werden einem so viele Möglichkeiten geboten, aber alle kann man nicht wahrnehmen, denn täte man das, verlöre das Leben jeden Fokus, man würde überwältigt und bräche in jeder Hinsicht zusammen.

Und aus dem Gefühl der Unbesiegbarkeit wird dann ein Sumpf der Depression. Ich habe das bei vielen Leuten gesehen und es auch selbst erlebt. Das gehört einfach zum Erfolg dazu. Und egal, wie gut man glaubt, mit so etwas fertigwerden zu können, man kann es einfach nicht.

Man braucht seine Familie in so einem Moment, viele Freunde, die einem Bodenhaftung geben. Man muss sich Zeit nehmen, ein Jahr Auszeit, und einfach mal den Gang rausnehmen. Man braucht Distanz zu diesem Erfolg und muss sich auf sich selbst konzentrieren. Sich irgendwo an einen Strand legen oder irgendetwas tun, das einen auf der Spur hält.

Ich habe es mir angewöhnt, mich nach einem Filmstart an einen Strand zurückzuziehen und dem ganzen Wahnsinn einfach auszuweichen, all dem Geschrei und dem Wahn und dem Erfolg, den Fragen nach den Einnahmen oder ob der Film gut oder schlecht ist. Ich verpasse das einfach, rede mit niemandem, und einige Wochen später komme ich zurück, und es ist schon vorbei. Ich erfahre die Ergebnisse, ohne sie durchleben zu müssen. Ich denke, das ist eine gesunde Methode, mit Erfolg umzugehen. Man sollte sich nicht darin wälzen, sondern ihn schön auf Abstand halten.

Wie gehen Sie in einer so öffentlichen Kunstform wie der Ihren mit Kritik um?

Als ich anfing, las ich, wie jeder andere auch, die Kritiken. Nicht nur die meiner Filme, sondern alle Kritiken. Wenn man anfängt, Filme zu drehen, lernt man die Kritiker auch direkt kennen. Aber mit der Zeit wurde mir klar, dass das Niveau der US-amerikanischen Kinokritik ziemlich niedrig war. Die Kritik ist nicht, was sie sein sollte, und als ich das erkannte, war mir klar, dass ich sie nicht ernstnehmen musste.

Es gibt im Ausland einige Kritiker, und manchmal schreibt einer von ihnen eine gute Analyse eines Films. Kritiken zu lesen, die etwas Intelligentes beizutragen haben, ist hilfreich, aber die Presse hierzulande existiert in einer Welt der Kurzkommentare und des Kommerzes: Es geht darum, Zeitungen und Bücher zu verkaufen, und das tun die Journalisten, indem sie Filme verreißen.

Sie kritisieren sie nicht, und sie analysieren sie nicht, sondern schreiben einfach Verrisse, um eine gute Schlagzeile zu bekommen, oder um die Leute dazu zu kriegen zu kaufen, was immer sie gerade verkaufen wollen. Je älter man wird, desto weniger ernst kann man das nehmen. Ich bin an einem Punkt angelangt, wo ich die Kritiken komplett ignoriere. Das hat einfach keine Relevanz mehr für mich.

Man braucht natürlich ein dickes Fell, um mit Kritik klarzukommen. Ich bin ein selbstkritischer Mensch und habe viele Freunde, denen ich vertraue, Filmregisseure, Autoren, Leute aus dem Filmgeschäft. Ihnen traue ich zu, in ihrer Kritik gnadenlos zu sein, aber ich lege auf ihre Meinung wert, denn die ist durchdacht und fundiert. Außerdem kenne ich sie persönlich, also kenne ich auch den Blickwinkel, aus dem sie alles betrachten. Ich weiß, was sie mögen und kann sagen, „Okay, das ist toll für euch, aber nicht für mich“. Technische Kritik ist sehr hilfreich, aber die bekommt man nur von seinen Kollegen.

Außerdem habe ich entdeckt, dass die meisten Filmkritiker filmische Analphabeten sind. Sie wissen nicht viel über Filme. Sie kennen die Geschichte nicht. Sie kennen die Technologie dahinter nicht. Sie wissen einfach nichts. Wenn sie also etwas analysieren sollen, sind sie hoffnungslos verloren. Aber meine Freunde wissen, was sie tun, und sie können die technische Seite kritisieren und sagen, „das funktioniert nicht. Du zäumst das Pferd vom Schwanz her auf“. Solche Dinge. Der Rest ist eine Frage des persönlichen Geschmacks und liegt völlig im Auge des Betrachters. „Ich mag diesen Filmen, ich mag jenen Film nicht.“

Es gibt eine Menge Filme, die schlecht gemacht sind und die ich mag, und es gibt ebensoviele Filme, die wunderschön gemacht sind und die ich nicht mag. Kritiker haben die Tendenz, sich einzig darauf zu konzentrieren: „Ich mag den Film, ich mag den Film nicht, er ist gut, er ist schlecht.“ Aber so funktioniert das einfach nicht. Und deshalb kann man das ignorieren.

Beim Publikum ist es auch nicht anders. Ich habe Filme gemacht, die sich vielleicht 10 Leute angesehen haben. Niemand wollte diese Filme sehen. Und bei einigen Filmen gingen die Leute hin und sahen sie sich an, und der Film gefiel ihnen nicht. Vielleicht einem halben Dutzend Leuten gefiel der Film, aber das ist in Ordnung. Wenn mir ein Film gefällt, bin ich zufrieden. Und egal, was passiert, das muss man einfach akzeptieren. Wenn niemandem ein Film gefällt, wird man sich in diesem Geschäft nicht halten, weil man Ressourcen braucht, um weitermachen zu können. Also muss man sich sein Nischenpublikum suchen, ein Publikum, das die gleichen Vorlieben und Abneigungen hegt.

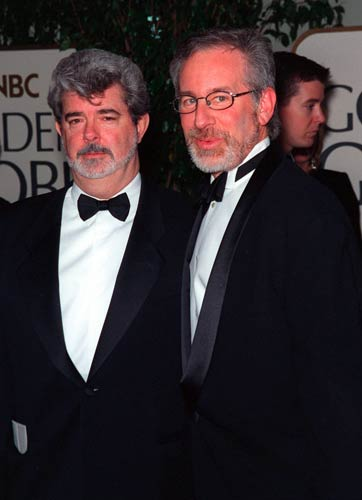

Ich glaube, einer der Gründe, weshalb Steven [Spielberg] und ich so erfolgreich gewesen sind, ist der, dass wir Filme mögen. Wir gehen gerne ins Kino. Wir mögen Filme, und wir wollen Filme machen, die denen ähneln, die wir selbst mögen. Wir wollen die Zuschauer unterhalten. Wir wollen sie überraschen, sie umhauen. Wir wollen, dass sie das Kino verlassen und sagen: „Wow, das war phantastisch, das hat mich wirklich bewegt.“ Darin liegt der ganze Spaß. Und man will die Leute zum Nachdenken anregen. Man will sie emotional bewegen. Und in der Erzählkunst steckt eine Theorie dahinter, die seit Tausenden von Jahren existiert.

An dem Punkt ist eine Theatervorführung oder eine andere Livevorführung sehr hilfreich, weil man von seinem Publikum eine direkte Reaktion bekommt und sofort erfährt, was funktioniert und was nicht. Das ist der Vorteil, den die griechischen Erzähler und Shakespeare hatten, und für uns im Filmgeschäft ist es schwieriger, an so etwas heranzukommen. Wir sehen die Zuschauer ja nicht, wir können unsere Arbeit nicht vor Ort anpassen. Also müssen wir auf unsere Erfahrungen als Kinogänger zurückgreifen.

Ich selbst sehe mir einen Film nie alleine an, sondern immer mit anderen, weil ich wissen will, was funktioniert. Ich will wissen, wann die Leute lachen, wann sie nicht lachen und was sie hinterher denken, weil das mein Metier ist. Meine Arbeit besteht darin, mit den Menschen auf effektive Weise zu kommunizieren und eine Reaktion zu bekommen. Ich kann mein Publikum also nicht ignorieren.

Sie haben anderen Regisseuren neue Technologien zur Verfügung gestellt, um Bild und Ton besser zu kontrollieren. Was treibt Sie an, die technischen Grenzen immer weiter auszuweiten?

Viele Leute betrachten die Technologie als bloßes Mittel zum Zweck, aber in bestimmten Fällen ist das nicht der Fall. Im Filmgeschäft, ist der schöpfende Akt in der Kunstform Film, die Technik des Filmemachens also, eine komplett technische Angelegenheit. Es ist eine riesige technische Sache, im Gegensatz zum Bücherschreiben, das nur teilweise technisch ist. Beim Schreiben war es die Auswahl verschiedener Stifte und Papiertypen, die wichtig war.

Die ersten Druckerpressen, die Kunst des Buchbindens, Taschenbücher, billige Bücher für jedermann, das alles ist Technik, die es dem Autor ermöglicht, sein Publikum besser zu erreichen. Oder sich klarer auszudrücken, bei Malern zum Beispiel. Viele Maler wie Michelangelo waren sehr gut darin, Farben zu mischen und neue Farben zu entwickeln, um Dinge auf neue Weise auszudrücken. Der Pinselstrich und solche Techniken waren bei der Anwendung ihres Handwerks sehr wichtig. Im Film ist es genauso, nur hundertfach verstärkt.

Bei den ersten Filmen haben sie einfach eine Kamera aufgestellt, die auf einen Zug gerichtet, und der fuhr in den Bahnhof ein. Das hat alle umgehauen. Die Technik hat alle umgehauen. „Seht euch diese Technik an!“ Aber als sich der Film zu einer Kunstform entwickelte, wurde alles komplexer. Seither haben wir den Ton hinzugefügt, die Farbe und nun die digitale Technik. All das hat nur der Erweiterung unserer Möglichkeiten gedient. Wir haben jetzt neue Farben, mit denen wir arbeiten können.

Am Anfang hatten wir eine Art Höhlenmalerei, und die war schön und wichtig, aber im Laufe der Zeit hat sich die Technik weiterentwickelt. Es gab Leinwände, die Bildhauerei, neue Materialien, und plötzlich ist man an einem Punkt, wo es sehr anspruchsvoll wird. Man kann interessantere Geschichten erzählen und sich klarer ausdrücken. Das geschieht heute, und deshalb treiben Künstler in allen Medien ihre Technik immer weiter voran: Um ihrer Vorstellungskraft immer mehr Spielraum zu verschaffen.

Das Gebiet mit den derzeit umfassendsten Möglichkeiten, ist wohl die Literatur, und das war sie schon immer, weil sie ein Schlüssel zum Geist ist und sehr direkt arbeitet. Und da hat man nur Feder und Papier, und es geht einzig darum, mit Worten richtig umzugehen. Aber im Theater, bei Shakespeare zum Beispiel, hat sich vieles um die zur jeweiligen Zeit aktuelle Technik gedreht. Die Sachen werden auf bestimmte Weise aufgeführt und auf bestimmte Weise geschrieben, um mit den Beschränkungen der Bühne klarzukommen, mit dem flackernden Kerzenlicht, mit gnadenlosen und brutalen Zuschauern, mit der Frage, wie man die Schauspieler ohne Vorhang von der Bühne bekommt oder neue hinauf.

Shakespeare war von den Grenzen seines Mediums also stark eingeschränkt. Und im Film ist der Künstler, aufgrund der technischen Natur des Mediums, noch viel stärker eingeschränkt. Die digitale Technik und die neuen Methoden, mit denen wir heute arbeiten und die wir verbreiten, ermöglichen es uns, eine größere Geschichte zu erzählen und unserer Vorstellungskraft mehr Raum zu geben als früher.

Was erträumen Sie sich für die nächsten 10 oder 20 Jahre?

Mein Leben dreht sich ums Filmemachen. Ich erzähle gerne Geschichten, und ich habe noch viele Geschichten im Kopf, die ich erzählen möchte, bevor meine Zeit abläuft. Für mich geht es nur darum, in der begrenzten Zeit, die mir bleibt, all diese Geschichten zu erzählen. Mein Traum ist es, das zu schaffen.

Schon als ich jünger war, war das mein Traum. „Werde ich die Chance haben, Filme zu drehen? Werde ich tun können, was ich tun will?“ Ich habe viel Zeit damit verbracht, das zu tun, was ich tun möchte, und ich habe diverse Unternehmen aufgebaut und Technologien entwickelt und andere Dinge getan, um die Filme zu machen, die ich machen will. Ich bin einfach nur meinen Interessen gefolgt, wie immer die auch jeweils aussahen.

Ich hatte nie einen großen Plan. „Ich will von hier nach da kommen, und dazu muss ich dies oder das tun.“ Mein Plan war immer bloß, „ich habe einen Haufen von Filmen, die ich machen möchte, und jetzt mache ich den, und danach diesen hier“. Und dann konzentriere ich mich auf mein jeweils aktuelles Projekt.

Was bedeutet Ihnen der amerikanische Traum?

Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist eine sehr, sehr komplexe Frage.

Ich würde gerne erleben, dass unsere Gesellschaft reifer wird, rationaler, wissensorientierter und weniger emotional. Ich würde gerne erleben, dass Erziehung und Ausbildung eine größere Rolle in unserem täglichen Leben spielen, dass die Leute sich ein umfassenderes Verständnis unseres Platzes in der Welt und im Universum aneignen. Dass wir nicht unbedingt an uns selbst denken, sondern an andere.

Ich bin nicht sicher, dass wir das je erreichen werden. Die Leute haben viele verschiedene Träume für Amerika, für seinen Platz in der Welt. Wenige davon passen zusammen, sehr wenige davon fügen sich in die Gesetze der Natur. Ein Teil der menschlichen Natur ist der ewige Kampf zwischen der totalen Ich-Orientierung und dem Versuch, ein Gemeinschaftswesen zu sein. Die Natur macht uns zu Gemeinschaftswesen. Die eigennützige, egoistische Kreatur ist eine Krebszelle. Und wir bestehen mehrheitlich nicht aus Krebszellen.

Wenn man das auf eine größere Skala überträgt, muss man anerkennen, dass wir in einer kooperativen Welt leben, nicht nur was unser Zusammenleben mit der Natur betrifft, sondern auch hinsichtlich unserer Mitmenschen. Wenn wir nicht kooperieren können, wenn wir nicht miteinander daran arbeiten können, den Gesamtorganismus am Laufen zu halten, stirbt die Welt, und alles Leben in ihr. Das ist das Gesetz der Natur, das schon seit Anbeginn der Zeit existiert. Wir gehören zu den wenigen Wesen, die eine Wahl haben. Wir können uns diesem Prozess intellektuell nähern.

Die meisten Organismen passen sich entweder an und werden Teil des Systems, oder sie werden ausgerottet. Die einzige Methode für uns, uns dem System anzupassen, ist unser Gehirn zu benutzen. Benutzen wir es nicht, passen wir uns nicht schnell genug an, überleben wir nicht.

Sie haben vom Gemeinschaftswesen und von Zusammenarbeit gesprochen. Alle führenden Filmemacher Ihrer Generation scheinen Freunde zu sein. Wie haben Sie in einem so umkämpften Geschäft zusammenhalten können?

Ich glaube, das ist ein Vorteil meiner Generation. Als wir an der Filmakademie waren und im Filmgeschäft einstiegen, waren uns alle Türen verschlossen. Eine hohe Mauer war vor uns errichtet worden, und keiner kam hinüber. So standen wir wie Bettler und Schnorrer vor dem Tor und beschlossen, dass wir nur überleben könnten, wenn wir zusammenhielten. Wenn einer von uns hineinkommt, hilft er allen anderen. Und danach helfen wir einander weiter. So haben wir uns zusammengefunden. So haben die Höhlenmenschen begonnen. Jede Gesellschaft beginnt so. Jede Gesellschaft nimmt ihren Anfang, wenn sie erkennt, dass sie gemeinsam, durch gegenseitige Hilfe, besser überleben kann, als wenn man einander bekämpft und miteinander konkurriert.

Die alten Bauernkulturen haben so begonnen, und die ersten Jägerkulturen. In den Stadtstaaten hat es so begonnen. Wir verlieren, wenn wir vergessen, dass wir als Gruppe stärker sind denn als Individuen. Wir glauben dann, wir wollen alles für uns selbst und wollen niemand anderem helfen. Wir wollen Erfolg, aber wir wollen nicht, dass irgendwer anders auch welchen hat. Wir wollen die Sieger sein. Wenn man einmal so denkt, verliert man, und leider denkt ein Großteil der Gesellschaft so. So kann man unmöglich gewinnen. Ein Grund, wieso meine Freunde und ich so erfolgreich geworden sind, ist der, dass wir einander immer geholfen haben.

Wenn ich Arbeit hatte, habe ich einem Freund geholfen, auch welche zu finden. Wenn jemand erfolgreicher war als ich, war das zum Teil auch mein Erfolg. Mein Erfolg hat nicht darauf beruht, alle in meinem Umfeld unten zu halten, sondern darauf, wie sehr ich allen anderen nach oben helfen konnte. Am Ende hatten sie auf die gleiche Weise Erfolg. Und haben mich dabei wieder nach oben gezogen. So haben wir es gehalten, und so halten wir es noch immer. Und auch wenn wir im Grunde konkurrierende Unternehmen besitzen, sehen wir es so, dass der Erfolg des Einen ein Erfolg Aller ist. Das ist der Schlüssel: Erfolg für alle, anstelle von Schadenfreude über die Fehlschläge der Anderen.

Heute machen wir das untereinander noch immer und handeln so auch gegenüber jüngeren Filmemachern. Ohne die Hilfe von Freunden, kann man keine Herausforderung meistern. Und wer auf Teufel komm raus die Spitzenposition einnehmen will, hat letztlich schon verloren. Man braucht Kollegen, man braucht Leute, die sich auf dem gleichen Niveau wie man selbst bewegen. Man weiß nie, wann man im Leben Hilfe braucht, und man weiß auch nie, von wem.

Das ist ein Motiv, das sich durch alle Märchen zieht: Man findet die Armen und Unglücklichen am Straßenrand, und sie betteln um Hilfe. Hilft man ihnen, hat man am Ende Erfolg, hilft man ihnen nicht, wird man in einen Frosch verwandelt. Seit Tausenden von Jahren existiert diese Vorstellung, und heute ist sie wichtiger denn je, weil die Leute sich mehr dafür interessieren, immer mehr Macht und Reichtum anzuhäufen, anstatt anderen zu helfen.

Ich glaube nicht, dass es irgendwen gibt, der eine erfolgreiche Karriere hingelegt hat, ohne zu verstehen, wie wichtig es ist, Teil einer größeren Gemeinschaft zu sein und anderen Leuten in einer größeren Gemeinschaft zu helfen. Der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Und damit fängt man nicht an, wenn man ganz oben ist. „Ich bin jetzt kann oben. Ich kann mein Selbstwertgefühl und meine Lebensfreude steigern, indem ich den armen Teufeln unter mir helfe.“ Nein, damit fängt man an, wenn man ganz unten ist und sich hochkämpft.

Als wir an der Filmakademie waren, waren wir alle arm wie die Kirchenmäuse. Wir alle haben uns abgeschuftet, wir alle haben verzweifelt nach Arbeit gesucht. Und wenn einer von uns eine Stelle nicht bekommen hat, haben wir einen anderen Freund hingeschickt, in der Hoffnung, dass bloß irgendeiner von uns es schaffen würde. Man muss von Anfang an richtig handeln, und man kann jeden Tag damit anfangen, egal, ob man nun seinem Bruder oder seiner Schwester hilft, seinen Klassenkameraden oder seinen Mitbürgern. Aber es ist nicht nur eine Frage des Diensts an der Allgemeinheit, es ist eine Lebenseinstellung.

Und dann merkt man, wie gut sich das anfühlt und wie man selbst mehr erreicht, weil man anderen hilft. Es ist sehr viel logischer und intelligenter, anderen zu helfen, das allgemeine Niveau zu erreichen, anstatt nur zu meckern oder sich lustig zu machen, denn so kommen alle weiter. Und wenn man dauernd so handelt, hilft es einem persönlich. Außerdem ist es eine gute Geschäftsentscheidung, um es mal so zu sagen. Im Endeffekt geht es aber darum, dass man sich selbst besser fühlt und ein glücklicherer Mensch ist.

Wenn es in Amerika um Streben nach Glück geht, ist die beste Methode dorthin zu gelangen, anderen Menschen zu helfen. Denn nichts anderes macht einen glücklich. Man kann reich und berühmt sein, so mächtig wie man gerade will, und man ist trotzdem nicht glücklich. Natürlich hört man das dauernd, es ist ein Klischee sondergleichen geworden, und man muss es eigentlich gar nicht wiederholen, aber viele Leute verstehen nicht, dass es wirklich wahr ist. Es gibt so viele reiche, mächtige, berühmte Leute, die unglücklich sind.

Und es gibt Leute, die entdeckt haben, dass es wirklich das Einander-Helfen ist, eine mitfühlende Lebenseinstellung anderen Menschen gegenüber, die einen glücklich macht. Die spirituelle Vollkommenheit ermöglicht. Und so etwas kann man nicht kaufen. Der Gedanke ist 5000 Jahre alt, und jeder Prophet und jeder intelligente, vernunftgeprägte, erfolgreiche Mensch hat ihn verbreitet. Ein sehr, sehr einfacher Gedanke, aber, was viel wichtiger ist, die Wahrheit.

Sie haben drei Oscars gewonnen. Gibt es Augenblicke, wo Sie fühlen, dass sie es geschafft haben und sich einfach nur zurücklehnen und Ihren Erfolg genießen wollen?

Ich sehe das etwas anders. Ich habe viele Ideen, und ich will arbeiten. Für mich ist das wie eine dieser Gameshows, wo man in einem Supermarkt fünf Minuten Zeit hat, um alles, was man möchte, in seinen Wagen zu stopfen. So sehe ich meine Arbeit. Ich habe einen Supermarkt voller Ideen, und die Herausforderung besteht darin, vor meinem Ableben möglichst viele von ihnen in meinen Wagen zu stopfen. Wenn man so arbeitet, konzentriert man sich nicht auf Erfolge. Das ist keine Frage der Bescheidenheit, sondern man versucht einfach nur, all das in seinem Leben zu tun, was man tun möchte.

Bringt Ihr Erfolg Verpflichtungen mit sich?

Wenn man erwachsen wird, stellt man fest, dass es im Leben Verpflichtungen gibt, als Staatsbürger und als Mensch. Die Verpflichtung, anderen Menschen zu helfen, seinem Land zu helfen, der Welt zu helfen. Als ich anfing und noch recht erfolglos war, habe ich bei mehreren wohltätigen Organisationen mitgearbeitet, war in diversen Programmen engagiert und so weiter.

Als ich sehr, sehr erfolgreich wurde, hatte ich nicht mehr die Zeit, auf diese Weise mitzuwirken. Ich bin da in dieses Verhaltensmuster hineingeraten, wo ich mir sagte: „Wenn ich alt bin, spende ich diesen Organisationen mein ganzes Geld.“ Da war ich Mitte, Ende 20. Und dann hatten alle möglichen Leute und Schulen und Institutionen Probleme, und ich sagte: „Nein, tut mir leid, wartet, bis ich 50 bin. Ich kann das nicht mit 20.“

Aber nachdem ich mit mir gerungen und intensiv darüber nachgedacht hatte, kam ich zu dem Punkt, wo mir klar wurde, dass jetzt die Zeit ist, sich zu engagieren, egal wie alt man ist. Man muss sich einfach von dieser Vorstellung lösen: „Was, bin ich schon so alt? Ich bin einer von ihnen. Einer dieser alten Knacker, die Bibliotheken stiften. Ich bin gerade 20 oder 27.“ Und ich habe viele Leute erlebt, denen es so ergangen ist.

Sie arbeiten hart und wachen eines Tages auf, um festzustellen, dass sie einmal gesagt haben: „Eines Tages mache ich das. Ich mache das. Eines Tages.“ Nun, dieser Tag ist heute. Und wenn man die Mittel hat, zu helfen, dann ist jetzt die Zeit dafür. Und es ist schwierig, wenn man gerade sein Nest gebaut hat, seinen sicheren Kokon. Den dann aufzugeben, das ist nicht leicht. Aber wenn man keine Zeit opfern kann, sollte man, denke ich, einige seiner Ressourcen opfern.

Die Verpflichtung hat man, etwas zurückzugeben, egal, was passiert. Wenn man jung ist, ist es einfacher, als wenn man erst einmal Erfolg hat. Plötzlich stellt man fest, dass man auf einer ganz anderen Ebene der Philanthropie gelandet ist. Man arbeitet nicht mehr gratis mit, sondern weiht Gebäude ein und hilft Kindern am anderen Ende der Welt.

Worin sehen Sie Ihren Beitrag zu Ihrem Beruf und zum Medium Film?

Das Wichtigste ist mir im Endeffekt, dass ich drei Kinder großgezogen habe. Das wird immer meine wichtigste Lebensleistung bleiben, und es ist diejenige, die man am einfachsten haben kann, weil man einfach nur Aufmerksamkeit aufbringen muss. Es ist harte Arbeit, und die meisten Menschen erkennen nicht, dass dies in Punkto Ziele und Erfolg und Errungenschaften das wahre Geschenk ist.

In beruflicher Hinsicht habe ich mitgeholfen, das Kino von einem chemischen in ein digitales Medium zu verwandeln. Das ist und bleibt ein Meilenstein. Und ich werde diese Geschichten hinterlassen, diese kleinen Geschichten, die in diesem Medium festgehalten bleiben und für die Menschen der Zukunft von Interesse sein könnten oder eben auch nicht. Ich habe mein Bestes gegeben. In meiner Lebenszeit haben sie einen ziemlichen Eindruck hinterlassen, aber wer Geschichte studiert weiß, dass man in einem Leben viel erreichen kann, und eine Generation später ist all das vergessen.

Und dann kann man in seinem Leben etwas tun, das man selbst für unbedeutend hält, und das überdauert dann 1000 Jahre. Man kann sich nicht zu sehr auf diesen Aspekt konzentrieren, weil man nicht weiß, welche Maßstäbe die Geschichte anlegen wird.

Man muss bei allem, was man tut, einfach sein Bestes geben. Ich hoffe, ich kann das Bildungssystem etwas verändern. Ich glaube, ich habe die Arbeitsweise der Filmindustrie ein wenig verändert, und ich denke, dramatischere Änderungen stehen noch an. Ich freue mich darauf. Ich glaube, das wird ein Teil meines Vermächtnisses sein.

Herr Lucas, vielen Dank für dieses Gespräch.

Quelle: Academy of Achievement, 1999

0 Kommentare