Die erzählerischen Ursprünge von Star Wars haben wir in unserem großen Genesis-Special beleuchtet, in dem es uns vor allem darum ging, wie George Lucas schrittweise zu der Erzählung gelangte, die wir aus der weit, weit entfernten Galaxis kennen. Grundlegender jedoch als die Comics und Abenteuergeschichten seiner Jugend, das japanische Kino Akira Kurosawas oder die Kinoserien Flash Gordon und Buck Rogers erwies sich ein Erzählmuster, das älter war als alle diese Inspirationsquellen: Die universelle Heldenreise.

Inhaltsübersicht

Diese Erzählstruktur ist Grundlage vieler Heldengeschichten, wie sie in Comics, Romanen, Filmen und inzwischen auch Videospielen erzählt werden. Das Konzept der Heldenreise, das manchmal auch als Quest oder – vom Schriftsteller James Joyce – als Monomythos bezeichnet wird, wurde maßgeblich von dem amerikanischen Mythenforscher Joseph Campbell (1904-1987) erforscht und definiert. Es beschreibt eine archetypische Abfolge von Situationen und Figuren, die in Erzählungen auf der ganzen Welt zu finden sind und damit ein in sich geschlossenes Erzählungsmuster, das in variierter Form immer wieder auftaucht.

Joseph Campbell und die Heldenreise

Campbell entwickelte seine populäre Sichtweise auf Mythologie, Religion und die von ihnen verwendeten Symbole, als er versuchte, universelle Erfahrungsmuster aufzuzeigen, die in allen Mythologien der Welt zu finden sind. Dabei stützte er sich unter anderem auf die Tiefenpsychologie des Schweizer Psychiaters und Begründer der analytischen Psychologie Carl Gustav Jung. Ein zentrales Ziel von Campbells vergleichender Mythenforschung war es, die „universellen Strukturen der Mythen” von ihren lokalen Besonderheiten zu unterscheiden.

In der Vorlesungsreihe „Die Mitte ist überall” (1981-1984) analysierte Campbell ausführlich, wie Elementarvorstellungen wie die Heldenreise oder das Gleichgewicht zwischen Sonne (männlich, Feuer) und Mond (weiblich, Wasser) unabhängig voneinander in den Mythologien der Welt entstanden sind. Diese Elemente boten den Menschen in ihrem Leben eine wichtige Orientierung. Campbell zeigte auf, dass diese Orientierung in der modernen Welt oft fehlt, weil es an überzeugenden Mythen, aber auch Riten und Ritualen mangelt, die Sinn und Richtung geben könnten.

Neben der individuellen Orientierung hatten Mythologien nach Campbell auch eine soziale Funktion. Sie dienten dazu, die Beziehungen innerhalb einer Gemeinschaft zu regeln und ein harmonisches Zusammenleben zu gewährleisten. Diese Regelwerke waren oft stark an lokale Gegebenheiten angepasst und führten nicht selten dazu, dass Außenstehende als „Barbaren“ oder „Heiden“ abgewertet wurden. Campbell kritisierte, dass die soziale Funktion der Mythen zwar den Zusammenhalt einer Gemeinschaft stärkte, aber oft auch zu einer Abschottung führte, die den Geist nicht öffnete, sondern ein geschlossenes Weltbild förderte.

Insgesamt dienten Mythenerzählungen nach Campbell also verschiedenen Zwecken:

- Auf kosmologischer Ebene stellt der Mythos eine Verbindung zur Natur her.

- Auf mystischer Ebene reflektiert er das Bewusstsein und die Geheimnisse des Universums.

- Auf soziologischer Ebene repräsentiert er moralische und soziale Ordnungen.

- Und auf der Ebene der Psychologie hilft er bei der Bewältigung von Übergangsphasen im Leben.

Der Aufbau der Heldenreise

Campbell teilte die von ihm erkannte Struktur der Heldenreise in drei Hauptphasen ein: Trennung, Initiation und Heimkehr. Diese Phasen gliedern sich wiederum in mehrere Stationen, die nicht immer alle in jeder Geschichte vorkommen. Die zentrale Handlung dreht sich um die Transformation der Hauptfigur, die durch eine Reihe von Herausforderungen und Erkenntnissen eine innere Wandlung durchläuft.

Die wichtigsten Etappen der Heldenreise

- Der Ruf des Abenteuers: Der Held spürt einen Mangel oder wird durch ein plötzliches Ereignis vor eine Aufgabe gestellt.

- Weigerung: Oft zögert der Held, dem Ruf zu folgen, weil er Sicherheiten aufgeben muss.

- Übernatürliche Hilfe: Ein Mentor oder eine andere Form der Hilfe erscheint, um den Helden zu unterstützen.

- Das Überschreiten der ersten Schwelle: Der Held wagt den Schritt ins Unbekannte.

- Der Bauch des Walfischs: Die Aufgaben erscheinen überwältigend und der Held erkennt das ganze Ausmaß seiner Reise.

- Der Weg der Prüfungen: Der Held muss sich zahlreichen Herausforderungen stellen, die auch innere Konflikte widerspiegeln.

- Die Begegnung mit der Göttin: Der Held erfährt die Macht des anderen Geschlechts.

- Die Frau als Versucherin: Tritt das andere Geschlecht nicht als anbetungswürdiges Wesen ins Leben des Helden, kann es als sündiger Versucher in Erscheinung treten.

- Versöhnung mit dem Vater: Der Held erkennt seine genealogische Verwicklung oder die Identität seines Gegners.

- Apotheose: Der Held verwirklicht sein inneres Potential, z.B. dadurch, dass er das Erbe seiner Familie oder seine Stellung in der Gesellschaft annimmt.

- Die endgültige Segnung: Der Held erlangt einen Schatz oder eine Erkenntnis, die das tägliche Leben der Menschen seiner Gesellschaftsgruppe verbessern kann.

- Verweigerung der Rückkehr: Nachdem er die Welt der Magie oder der Weisheit oder der Größe kennengelernt hat, weigert sich der Held, in die Alltagswelt zurückzukehren.

- Die magische Flucht: Innere oder äußere Kräfte zwingen den Helden zur Rückkehr.

- Rettung von außen: Eine Tat oder Geisteshaltung des Helden, die ihm geholfen haben, die Welt der Magie, Weisheit oder Größe zu betreten, helfen ihm nun auf dem Weg zurück. Dies kann z.B. ein niederes Wesen sein, dem der Held auf dem Hinweg geholfen hat.

- Die Rückkehr über die Schwelle: Der Held kehrt in die Alltagswelt zurück und integriert das Erlebte, wobei er auf die Ablehnung, Missgunst oder das mangelnde Verständnis seiner kleinen Welt für seine Erfahrungen aus der großen trifft.

- Herr der zwei Welten: Der Held verbindet seine innere Wandlung und seine Erkenntnisse aus der Außenwelt mit den Anforderungen und Realitäten der Alltagswelt.

- Freiheit zum Leben: Die Welt wird durch die Erfahrungen des Helden verändert, wenn er ihr die Möglichkeit gibt, an diesen teilzuhaben.

Auch für den Fall, dass ein Held scheitert, indem er seine Alltagswelt nicht an seinen Erfahrungen teilhaben lässt oder indem er sich in anderer Weise als selbstsüchtig erweist, hat Campbell eine universelle Analyse parat: Der Held von gestern wird zum Tyrann von morgen, es sei denn, er kreuzige sich selbst noch heute. Ein Held, der sich an der Magie, Weisheit oder Größe der Außenwelt nur selbst bereichert, um die innere Welt zu beherrschen oder allen Fortschritt für sich zu behalten, kann so also zum Schurken für den nächsten Helden werden.

Auf seiner Reise wird der Held von Figuren begleitet, die archetypische Rollen einnehmen. Diese Archetypen, wiederum ein Konzept des Psychologen C.G.. Jung, spiegeln ihrerseits kollektive menschliche Vorstellungen wider, die universell in Träumen, Mythen und Märchen zu finden sind. Sie können Mentoren, Versucher oder Widersacher sein und symbolisieren innere Konflikte oder unbewusste Wünsche.

Joseph Campbell und George Lucas

George Lucas hatte sich zu Studienzeiten mit Anthropologie auseinandergesetzt. 1997 erzählte er dem Journalisten John Seabrook:

Als ich auf dem College war, habe ich zwei Jahre lang Anthropologie studiert, Mythen und Geschichten aus anderen Kulturen. Mir schien, dass es in unserer Gesellschaft nicht mehr viele Mythen gab, die Art von Geschichten, die wir uns und unseren Kindern erzählen, die Art und Weise, wie unser Vermächtnis weitergegeben wird. Früher boten Western das, aber es gab keine Western mehr. Ich wollte eine neue Form finden. Also schaute ich mich um und versuchte herauszufinden, woher Mythen kommen. Sie kommen von den Rändern der Gesellschaft, von dort draußen, von Orten des Mysteriums. Und ich dachte an den Weltraum. Denn damals war der Weltraum eine große Quelle des Mysteriums.

Während er an seinem Weltraummythos arbeitete, stieß Lucas auf Joseph Campbells Buch Der Heros in tausend Gestalten, in dem Campbell seine Theorie der Heldenreise anhand von Beispielen aus Mythen aus aller Welt vorstellte. Lucas erkannte in der Struktur der Heldenreise augenblicklich, was er zuvor ohne diese versucht hatte, in seinem Drehbuch umzusetzen: Ein tragfähiges Grundgerüst, an dem er seine Erzählung aufhängen konnte.

Als ich Star Wars machte, habe ich mich bewusst daran gemacht, Mythen und ihre klassischen mythologischen Motive neu zu erschaffen. Und ich wollte diese Motive nutzen, um Themen zu behandeln, die heute existieren.

George Lucas

Was Lucas beeindruckte, war die Universalität der Themen, die ihn bei seiner Arbeit an Star Wars beschäftigten. „Es gibt eine Mischung aus allen Arten von Mythologie und religiösem Glauben, die in Krieg der Sterne eingeflossen sind, und ich habe versucht, die Ideen zu nehmen, die sich durch die meisten Kulturen ziehen. Denn das fasziniert mich, und ich glaube, das ist eines der Dinge, die ich wirklich von Joe Campbell gelernt habe, nämlich dass er versucht hat, die Gemeinsamkeiten verschiedener Mythologien und Religionen zu finden.”

Über das erste Zusammentreffen der beiden schrieb StarWars.com:

1984 besuchte Joseph Campbell den Palace of Fine Arts in San Francisco. Es war ein passender Rahmen für Campbell, um Gespräche über die inneren Zusammenhänge des Weltraums zu führen. George Lucas war im Publikum. Obwohl er Campbell seit den ersten Entwürfen für Star Wars bewundert und studiert hatte, war er dem Mann, den er später „meinen Yoda“ nennen sollte, noch nie begegnet.

Nach spannenden Diskussionen wurde Lucas Campbell von ihrer gemeinsamen Freundin, der Wissenschaftlerin und Nobelpreisträgerin Barbara McClintock, vorgestellt. Sie verstanden sich allerdings nicht auf Anhieb, wie McClintock der Biographin Campbells später erzählte: „Ich brachte sie zusammen, aber Joe benahm sich wie ein König… Da war ein junger Mann, David Abrams, der einzige wahre Zauberer, den ich je in meinem Leben getroffen habe … Ich rief David zu mir und sagte: Sieh zu, ob Du die beiden dazu bringen kannst, miteinander zu reden. David ging hin und führte einen Trick vor … Er legte Georges Hand auf Joes und das war’s.“

Der Funke sprang über und eine Freundschaft begann. Campbell und Lucas fanden Gefallen aneinander. Sie unterhielten sich gerne über Mythologie und insbesondere über den Einfluss von Campbells Der Heros in tausend Gestalten auf Lucas‘ Filmschaffen. Ihre Beziehung blühte in den folgenden Jahren auf, obwohl Campbell überraschenderweise noch keinen der Star-Wars-Filme gesehen hatte.

Einige Jahre nach ihrem ersten Treffen war es für Lucas schließlich an der Zeit, Campbell seine Arbeit zu zeigen. Lucas sollte Campbells Biographen später erzählen:

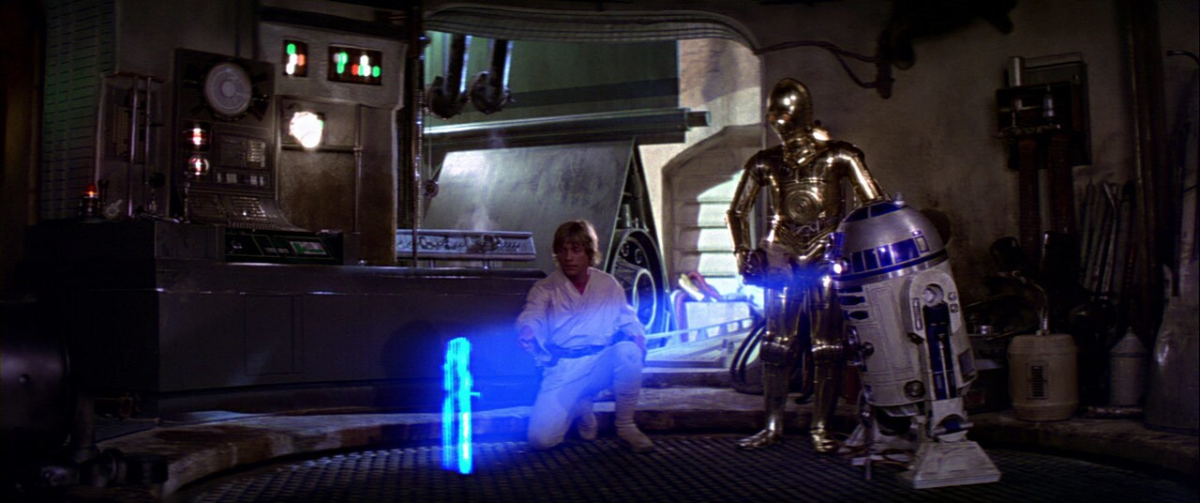

„Irgendwann sprach ich über Star Wars, und er hatte davon gehört. Ich fragte: Würden Sie sich das mal ansehen wollen? Zu diesem Zeitpunkt hatte ich alle drei Filme fertiggestellt. Er sagte: Ich werde mir gerne alle drei ansehen. Ich fragte: Möchten Sie jeden Tag einen sehen, weil er ungefähr eine Woche bei mir sein würde. Er sagte: Nein, nein, ich möchte sie alle auf einmal sehen.”

Und so kam Campbell mit seiner Frau Jean nach Marin County, nördlich von San Francisco. Es war ein Sonntag, als Lucas die Campbells zur gerade fertiggestellten Skywalker Ranch brachte. Lucas erinnerte sich später: „Am Morgen zeigte ich ihnen [Eine neue Hoffnung], und wir aßen zu Mittag. Am Nachmittag zeigte ich [Das Imperium schlägt zurück], und dann aßen wir zu Abend. Am Abend habe ich noch [Die Rückkehr der Jedi-Ritter] gezeigt. Ich glaube, das war das erste Mal, dass jemand alle drei Filme zusammen gesehen hat!”

Ihre gemeinsame Freundin Barbara McClintock kam für den dritten Film dazu und erinnerte sich an den Moment, nachdem der letzte Film zu Ende war. „Es waren nur wir und George. Es war sehr still in der Dunkelheit, und Joe sagte: Wissen Sie, ich dachte, wahre Kunst hörte mit Picasso, Joyce und Mann auf. Jetzt weiß ich, dass das nicht stimmt.”

Über seine Freundschaft zu Campbell erklärte Lucas 1999: „Joe hat viele interessante Fragen gestellt und mich mit vielen Dingen konfrontiert, die mein Interesse an den kosmischen Fragen und dem Mysterium geweckt haben. Ich habe mich schon mein ganzes Leben lang dafür interessiert, aber nie so sehr, wie als sich eine Freundschaft zu Joe entwickelte.”

Zeitlosigkeit und Grenzen der Heldenreise

Auch als Lucas Jahre später begann, seine Prequel-Trilogie zu entwickeln, baute er wieder auf Campbell, wobei er zum einem die Heldenreise aufgriff, um diesmal den Fall eines Helden zu zeigen, und zum anderen auf noch grundlegendere mythische Traditionen aufzubauen, in denen es weniger um einen Helden für ein spezifisches Ziel, als um einen Welterlöser ging. Auch zu diesem Fall hatte Campbell universelle Motive aufgespürt, darunter die magische Geburt, die nun Eingang in den Krieg der Sterne fanden.

Wie seine Heldenreise selbst, hat sich Campbells Analyse damit für Star Wars als zeitlos erwiesen, auch wenn sie inzwischen verstärkt Kritiker auf den Plan ruft. Diese hinterfragen die Omnipräsenz von immer gleich aufgebauten Heldenerzählungen in der Populärkultur und den Mangel an Neuheitswert, den solche Erzählungen noch haben. Und zweifellos – die Star-Wars-Sequel-Trilogie hat dies sicher mit am deutlichsten unter Beweis gestellt – stellen bloße Wiederholungen ohne Weiterentwicklung der Welt oder Figuren für ein sich weiterentwickelndes Universum ein Risiko dar, wenn nicht sogar eine tödliche Sackgasse.

Als Ausgangspunkt einer märchenhaften Saga aber, bot die Heldenreise ohne Zweifel die optimale Grundlage für die ersten Schritte hinaus in die weit, weit entfernte Galaxis.

Quellenangabe:

- Campbell, Joseph: Der Heros in tausend Gestalten

- Campbell, Joseph: Die Mitte ist überall

- Henderson, Mary: Star Wars – The Magic of Myth

- Seabrook, John. Letter from Skywalker Ranch: Why Is the Force Still With Us

- StarWars.com: Mythic Discovery Within the Inner Reaches of Outer Space: Joseph Campbell Meets George Lucas

0 Kommentare