Quelle, 22. Mai 2024

1975 wurde Ben Burtt als Sounddesigner für Star Wars: Eine neue Hoffnung(1977) engagiert und war damit einer der ersten künstlerischen Mitarbeiter, die an George Lucas‘ Weltraum-Fantasy mitwirkten. Als Lucas etwa zwei Jahrzehnte später mit den Vorbereitungen für seine neue Star-Wars-Prequel-Trilogie begann, wurde Burtt abermals für das neu zusammengestellte Team rekrutiert.

„Ich hatte gerade an einem Projekt im Technikgebäude auf der Skywalker Ranch gearbeitet“, erzählt Burtt der offiziellen Seite, „als ich einen Anruf von Jane Bay, Georges Assistentin, erhielt. Sie sagte: Ben, George möchte mit Dir über etwas sprechen. Kannst Du kurz vorbeikommen? [lacht] Ich wusste, dass diese Projekte immer so anfingen.“

Zu diesem frühen Zeitpunkt war Lucas noch dabei, das Drehbuch für den späteren Film Star Wars: Die dunkle Bedrohung (1999) zu schreiben. Auf der Skywalker Ranch war eine Künstlerische Abteilung eingerichtet worden, und Burtt sollte nicht nur als Sounddesigner, sondern auch als Filmschnittmeister arbeiten. „Es war von Anfang an klar, dass ich das Sounddesign übernehmen würde, da dies meine offizielle Aufgabe war. Aber in den 90er Jahren hatte ich außerdem als Cutter, Regisseur des Zweiten Stabes und sogar als Autor an der Serie Die Abenteuer des jungen Indiana Jones gearbeitet. Ich hatte dabei die Gelegenheit, diese verschiedenen Rollen zu übernehmen, und so wusste George, dass er sich an mich als jemanden wenden konnte, den er schon kannte und der sich bereits in diesem Nachbearbeitungsprozess auskannte. Ich hatte mich bei Young Indy langsam in all diese Positionen hineingearbeitet.“

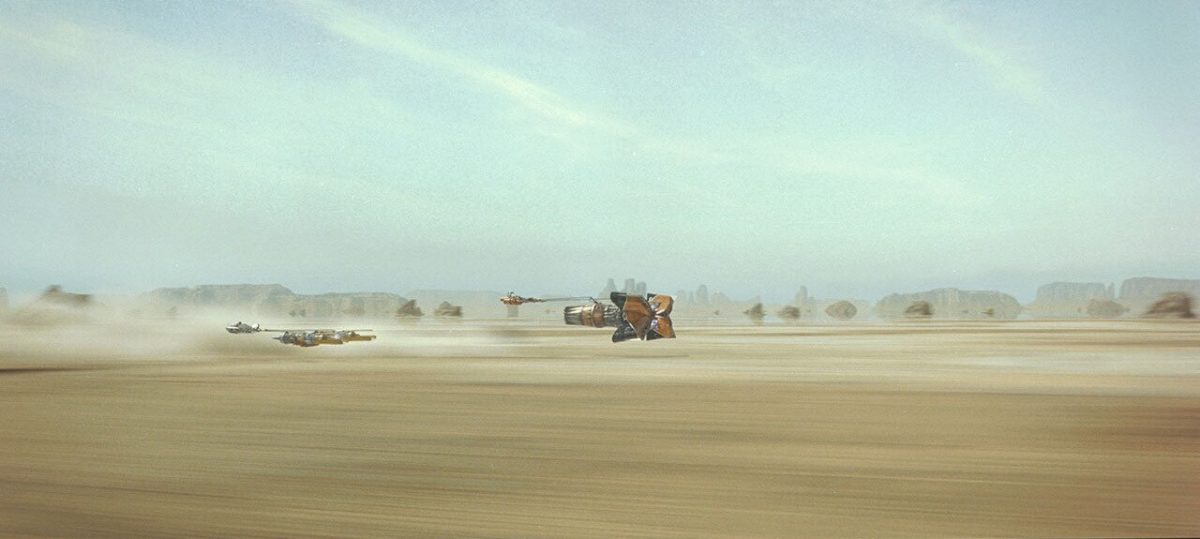

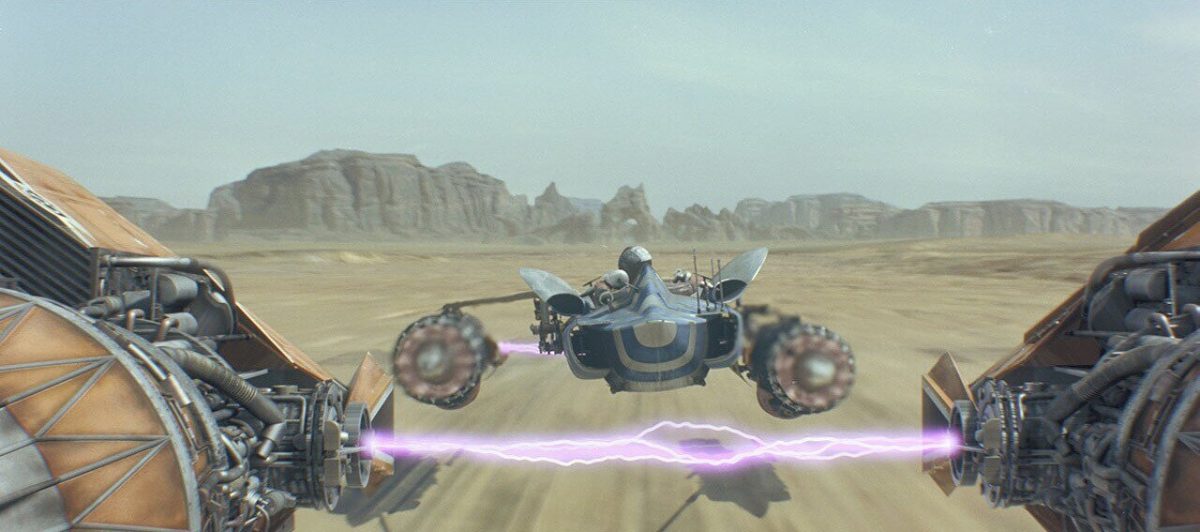

Burtts Einstieg in Die dunkle Bedrohung war eine große Sequenz: Das Podrennen. „George erklärte mir, dass er eine Rennsequenz schaffen wollte, die in gewisser Weise wie das Wagenrennen in Ben Hur [1959] sein sollte, welches wir beide gut kannten“, erklärt er. „Ich wusste, wie man mit Videomatics arbeitet. Dabei nutzten wir zunächst alles mögliche Bildmaterial, von Autorennen, Hubschrauberverfolgungsjagden, was auch immer. Wir haben diverse Gags und Momente aus den besten Verfolgungsjagden der Filmgeschichte zusammengestellt.

Damals hatte ich noch keine Vorstellung von der gesamten Geschichte“, fährt Burtt fort. „Ich habe einfach an der sequentiellen Bilderfolge des Podrennens gearbeitet. Das war wahrscheinlich sechs Monate oder länger vor Beginn der Dreharbeiten. Mit seiner Weitsicht wollte George immer, dass die komplexesten Effektsequenzen zuerst mit billigsten Hilfsmittel visuell festgehalten wurden, bevor er ILM [Industrial Light & Magic] beauftragte, sie mit großem Aufwand und ihren Talenten richtig umzusetzen. Wir hatten dazu Angewohnheit, einfach auf Heimvideomaterial zu drehen und uns diverse Aufnahmen aus anderen Filmen auszuleihen. Ich habe auch die Sounds dafür erstellt, und wir saßen zusammen, schauten uns das an und entwickelten es weiter.“

Für die frühesten Versionen des Podrennens baute Burtt in seinem eigenen Haus eine Rückprojektionsleinwand und ließ seinen 12-jährigen Sohn Benny (der heute selbst bei Skywalker Sound arbeitet) und seine Freunde aus der Nachbarschaft in Wäschekorb-Cockpits mit Helmen und Schutzbrillen das Rennen fliegen, während im Hintergrund Aufnahmen von Wüstenlandschaften liefen. Später wurde auch ein Greenscreen in einem Kellerraum des Technikgebäudes installiert und aufwendigere Varianten der Podrenner aus Schaumstoff hergestellt.

„Die ganze Idee hinter der Entwicklung der Videomatics war es, zu bestimmen, welche Einstellungen man wirklich braucht, um das Rennen umzusetzen“, erklärt Burtt. „Welche Blickwinkel braucht man auf die Figuren? Ist es eine Totale, eine Seitenansicht oder eine Dreiviertelansicht? Sieht man zwei oder drei Pods in derselben Einstellung? Da wir auf einfachem Videoband drehten, kamen keine Filmlaborkosten dazu, ganz zu schweigen von den hohen Kosten für echtes Filmmaterial. Man kann einfach am nächsten Tag zurückkommen und etwas anderes ausprobieren. Man darf dabei ja nicht vergessen, dass George ein Pionier war, der den Film zugunsten der Digitaltechnik aufgegeben hat. Der erste Schritt auf diesem Weg war der Umstieg auf Videofilm, was wir Young Indy mit dem EditDroid realisiert hatten, der bei Lucasfilm entwickelt wurde. Mit Video konnten wir vorläufige visuelle Effekte wie Überblendungen, Schwenks, Farben und Größenänderungen einfach umsetzen. Es war eine Arbeitsplattform, auf der wir schnell Szenen entwerfen konnten. Das war damals die visionäre Methodik von George Lucas, und heute ist das alles gang und gäbe. Es gibt inzwischen ganze Unternehmen, die mit talentierten Künstlern, welche alles digital umsetzen können, wunderschöne Videomatics erstellen.“

Digitale Filmwerkzeuge wurden zunehmend in den Gesamtprozess integriert. Burtt und sein Kollege Paul Martin Smith schnitten das Filmmaterial mit dem Media Composer von Avid, einem System, das die frühere EditDroid-Software von Lucasfilm nutzte. Gemeinsam entwickelten die Beiden einen neuen Arbeitsprozess, um die vielen noch nicht fertiggestellten digitalen Effekte zu integrieren.

„Man entwickelt alle visuellen Effekte erst schrittweise“, erklärt Burtt, „und bei Die dunkle Bedrohung wurde wichtige Pionierarbeit geleistet, insbesondere was die Einbindung von Jar Jar Binks anging. Ahmed [Best] war als Referenz und für die Sprachaufnahmen am Set, aber George musste den Film so inszenieren, dass nachträglich eine animierte Figur hinzugefügt werden konnte. Dabei handelte es sich erstmals um eine wichtige Nebenfigur, die im gesamten Film vorkam. Wenn man im Schnittraum arbeitet und eine Szene mit Jar Jar zusammenstellt, hat man eine Menge zu tun. Man schneidet die Szene mit Ahmed und trifft alle Entscheidungen zum Tempo der Szene und zum Schnitt. Aber dann muss man zurückgehen und eine Version der Szene ohne Ahmed schneiden, nur mit den Hintergründen.

Sie haben aus diesem Grund auch je zwei Durchgänge jeder Szene gedreht“, so Burtt weiter, „einen mit Ahmed und einen ohne ihn. Für den Schnitt hatte man deshalb zwei verschiedene Versionen, eine mit den Aufnahmen von Ahmed als Referenz und eine ohne Jar Jar, nur mit leeren Hintergründen, in die ILM die Figur einfügen konnte. Das wird alles sehr kompliziert, sobald eine Figur vor eine andere tritt oder hinter ihr stehenbleibt. Heute ist das alles ganz normal. Die visuellen Effekte als Ebenen anzulegen, wenn man den Film schneidet, ist jetzt eine Standardaufgabe für Cutter. Damals erforderte das Schneiden solcher Szenen deutlich mehr Zeit, Mühe und Sorgfalt.“

Mit der Avid-Software konnten die Cutter sogar Teilabschnitte einer Aufnahme ausschneiden, ersetzen und mit anderen aus verschiedenen Takes kombinieren. Lucas nutzte diese neue Möglichkeit und vervielfachte damit die möglichen Versionen einer Szene fast exponentiell. Sowohl reale als auch digitale Filmfiguren konnten neu angeordnet oder entfernt werden. Verschiedene Takes konnten zu einer idealen Darstellung kombiniert werden. Burtt nannte diesen Prozess „Neukomposition“ und erklärte, dass in Lucas‘ Schnittraum nichts heilig war.

„Als er sah, wohin diese Technologie führen konnte, begann George einen Traum zu verwirklichen, den er schon immer gehabt hatte“, erklärt Burtt. „Wenn er im Schnittraum war, wollte er in der Lage sein, das zuvor aufgenommene Material komplett zu verändern. Er sah sich vielleicht eine Aufnahme an und dachte: Ich möchte diese Figur nicht hier im Hintergrund stehen haben, also nehmen wir sie raus. Oder: Verkleinern wir das ganze Bild und erweitern wir dann die Kulisse um sie herum mit einem Matte Painting. Das haben wir dann praktisch mit jeder einzelnen Einstellung gemacht. [lacht] Die Dreharbeiten lieferten nur das Rohmaterial für die weitere Zusammenstellung der Geschichte.“

Burtt gibt zu, dass der neue Prozess seine Denkweise als Cutter verändert hat: Er nimmt nun keine Änderungen mehr um ihrer selbst willen vor, sondern um die dramatische Wirkung auf der Leinwand kontinuierlich zu verbessern. Die Technologie ermöglichte es den Filmemachern, in der ruhigen Umgebung des Schneideraums mehr Optionen zu haben, wodurch der Druck und Stress in der hektischen Atmosphäre des Filmsets verringert wurde. Dieser Arbeitsablauf war bereits bei früheren Lucasfilm-Produktionen von Lucas und Produzent Rick McCallum entwickelt worden.

„George und Rick verfolgten diesen Ansatz schon bei Die Abenteuer des jungen Indiana Jones, d. h. man dreht das Drehbuch zwar nach Plan“, so Burtt. „Wenn etwas aber nicht ganz funktioniert, macht man trotzdem das Beste daraus und geht weiter vor. Dann wird das Material in einem ersten, zweiten und dritten Schnitt zusammengeschnitten. Man sieht, wo die Stärken und Schwächen liegen, dann geht man zurück und dreht einige Szenen neu. Für Nachdreharbeiten war immer ein Budget vorgesehen, da man schon im Vorfeld wusste, dass neues oder geändertes Material benötigt werden würde. Und wir reden hier nicht über wochenlange neuerliche Dreharbeiten, sondern um eine sehr spezifische Liste von Dingen, die verbessern werden sollten, um das Endprodukt besser zu machen.“

Von den ersten Videomatics über die Hauptdreharbeiten bis hin zur ersten Schnittfassung und den Nachdreharbeiten erstreckte sich die Produktion so über etwa zweieinhalb Jahre. Da Burtt gerade ein Kind adoptiert hatte, entschied er sich, nicht zu den Hauptdreharbeiten in den Leavesden Studios in England zu reisen (diese Aufgabe übernahm ein weiterer Veteran von Eine neue Hoffnung, Roger Christian). Stattdessen setzte er seine Arbeit auf der Ranch fort und schnitt weitere Videomatics zusammen, wobei er sich vor allem auf die Action-Szenen des Films wie das Podrennen, die Schlachten und die Lichtschwertduelle konzentrierte. Außerdem widmete er sich seiner traditionellen Arbeit: dem Sounddesign.

Wie bei der Erstellung der visuellen Effekte des Films kamen auch bei Skywalker Sound neue digitale Werkzeuge zum Einsatz. Der ADR-Tonmeister (Automated Dialogue Replacement) und Tonschnittmeister Matthew Wood leitete die Bemühungen, ein computergestütztes Toolset für das Team zu entwickeln, wofür Burtt ihm den Spitznamen Digital Architect gab.

Burtt selbst hatte bereits bei der Special Edition von Star Wars mit digitalen Sampling-Programmen wie ProTools experimentiert, aber Die dunkle Bedrohung war für ihn der erste Film, bei dem er diese Arbeitsweise vollständig nutzte. „Ich habe den grundlegenden Prozess beibehalten“, so Burtt, „nämlich hinaus in die reale Welt zu gehen und organische Geräusche um uns herum aufzunehmen, seien es Motoren, Flugzeuge oder irgendetwas anderes. Diese Geräusche haben wir dann mit ins Studio genommen und bearbeitet.

In der analogen Welt bedeutete das, dass man mit Tonbandgeräten schneiden, das Material zusammenkleben und die Geschwindigkeit variieren musste. Jetzt hatten wir digitale Werkzeuge, die viele dieser Techniken emulierten. Zu Beginn von Die dunkle Bedrohung arbeitete ich noch mit Tonbändern, aber schon bald entwickelten wir eine gute Methode, um Geräusche auf einem Keyboard zu samplen, sodass ich Teile von Sounds anordnen, ihre Tonhöhe ändern oder sie zusammen spielen konnte, als würde ich Musik komponieren. Ich konnte Feuer, Donner oder zerbrechendes Glas auf einem Keyboard arrangieren und Kombinationen improvisieren. In diesem Sinne hat sich meine Methodik geändert.“

Geschwindigkeit war dabei der eigentliche Schlüssel zum Erfolg. Burtts Star Wars-Tonbibliothek füllte einst ganze Regale, und die Cutter kletterten auf Trittleitern hinauf und hinunter, immer auf der Suche nach der richtigen Tonbandrolle. Jetzt war die gesamte Bibliothek nur einen Mausklick entfernt. Der Wegfall der traditionellen Handarbeit gab Zeit und Raum für kreative Experimente. Ebenso wichtig war, dass der Generationenverlust beim Kopieren der Geräusche kein Faktor mehr war. In einem der früheren analogen Filme wurde ein bestimmtes Geräusch im gesamten Arbeitsprozess möglicherweise zehnmal hin- und herkopiert, wobei jeder Schritt die Gesamtqualität verminderte. Digitale Audiodaten behielten hingegen ihre Ausgangsqualität bei.

Wie üblich machte sich Burtt daran, alle Geräusche zu erstellen, die er brauchte, von den Schreien von Kreaturen und atmosphärischen Klängen bis hin zu außerirdischen Sprachen und Fahrzeugeffekten. Insbesondere das Podrennen bot Skywalker Sound eine großartige Gelegenheit, einen aufwendigen Mix aus Tonspuren zu erstellen. Burtt fühlte sich an die Düsenschlittenverfolgungsjagd in Star Wars: Die Rückkehr der Jedi-Ritter (1983) erinnert, in der die Geräusche bereits im Mittelpunkt gestanden hatten, da nur wenige Dialoge und kaum Musik gab. „Das war das erste Mal, dass wir eine längere Action-Sequenz nur mit Geräuschen umgesetzt hatten“, erinnert sich Burtt. „Was so wirklich nur passierte, weil die Szene noch nicht fertig war, als Johnny Williams seine Musik komponierte. Die Szene kam erst später dazu, und wir haben den Mix der Szene tatsächlich erst nach Fertigstellung des Films in die Master des Films geschnitten. Ich war damals sehr stolz darauf, dass das so funktioniert hatte.“

Wie bei den visuellen Effekten für die Sequenz begann auch die Arbeit am der Tonkulisse des Podrennens mit einem Blick zurück in die Filmgeschichte. Burtt hatte Filme mit Fahrzeugrennen oder Verfolgungsjagden studiert und begriffen, dass in solchen Szenen oft der Ton das wichtigste Element ist. „Man möchte, dass das Publikum die Perspektive der Rennfahrer einnimmt, die vom Dröhnen der Motoren umgeben sind“, erklärt er. „Man braucht dabei keine Musik, um zu wissen, dass sie schnell fahren oder in Gefahr sind. Wenn alles visuell gut gestaltet ist und es viele interessante Geräusche gibt, kann man dieses Gefühl allein über die Geräusche verwirklichen.“

Der James-Bond-Film Im Geheimdienst Ihrer Majestät (1969) war für Burtt mit seiner großen Bobfahrt ein besonderes Highlight. „Die Schnitte dort sind großartig, und zum größten Teil wurden sie nur mit Geräuschen umgesetzt“, merkt er an. „Gegen Ende gibt es etwas Musik, um den Höhepunkt zu untermalen. Ich habe die Bond-Filme im Allgemeinen immer bewundert, weil sie immer mit einem großen Finale zuendegingen, das einen A- und einen B-Teil hatte. Der A-Teil besteht nur aus Geräuschen, und der B-Teil wird mit Musik unterlegt, um einen zusätzlichen Kick zu erzielen. Ich liebe es, wie diese Bobfahrt funktioniert, weil sie in jedem Schnitt so viele Klangvariationen verwendet. Die Textur ändert sich. Es gibt viele interessante Crashs, Schläge und Stöße. Dann schwenken sie zurück zu einer Totalen, und man hört die Schlitten um die Kurven fahren. Es gibt nur wenige Sequenzen in der Filmgeschichte, die ich in dieser Hinsicht so bewundere.

Sobald man dann zum Podrennen kommt, hat man es mit all diesen Klangfarben zu tun“, fährt Burtt fort. „Man erstellt für jeden Podracer einen unverwechselbaren Sound, damit man sie unterscheiden kann. Einige sind hoch, andere tiefer. Sebulba hatte pulsierende Motoren, die wie ein lauter Herzschlag klangen. Ein anderer Podracer war einfach nur ein elektrischer Zahnbürstenmotor. Anakins Pod war eine Mischung aus vielen Hochgeschwindigkeitsrennwagen. Das Ganze ist ein Sammelsurium aus energiegeladenen Fahrzeuggeräuschen, von denen das Publikum aus eigener Erfahrung weiß, dass sie für Kraft und Gefahr stehen. Wenn man sie einfügt und ein wenig verfremdet, sodass man keinen Dragster oder eine P-51 Mustang mehr hört, dann kann man all die Emotionen, die diese Geräusche mit sich bringen, nutzen, weil die Leute sie aus dem wirklichen Leben kennen. Dieser Prozess geht zurück auf den ersten Star-Wars-Film, in dem wir viele Geräusche verwendet haben, die auf denen von Flugzeugen aus dem Zweiten Weltkrieg und Strahlflugzeugen basierten.“

Was als fast 30-minütiges 25-Runden-Epos in der Videomatic-Phase begonnen hatte, wurde sorgfältig zu einem nur noch 3 Runden langen Nervenkitzel verdichtet, der in Sachen Energie und Spannung mit dem Grabenflug aus Eine neue Hoffnung mithalten konnte. Lucas und sein Team hielten die Musik dabei bis zur letzten Runde des Rennens zurück, wenn sich Anakin Skywalker seinem Gegner nähert und die ultimative Chance auf Freiheit vor Augen hat.

„Filmemacher verpassen oft die Gelegenheit, Geräusche auf diese Weise einzusetzen“, findet Burtt. „Ich verstehe die Kraft der Musik, aber Filmemacher sind sich oft unsicher, wieviel Musik wirklich nötig ist, um die maximale Wirkung zu erzielen. Es ist einfacher, Musik durchgehend einzusetzen und das Gefühl zu haben, seine Arbeit getan zu haben. Aber meiner Meinung nach ist die Kraft der Musik so stark, dass man sie mit Bedacht einsetzen sollte. Andererseits habe ich einige Sequenzen in den Filmen ohne Musik erlebt, und da fehlte dann etwas. Es geht letztlich um Ausgewogenheit und darum, im Kontext des gesamten Films die richtigen Entscheidungen für den richtigen Moment zu treffen.“

Als Die dunkle Bedrohung 1999 in die Kinos kam, hatte Burtt fast 25 Jahre bei Lucasfilm verbracht und sich von Projekt zu Projekt in neuen Rollen versucht. Als Sounddesigner und Cutter von Episode I gehörte Burtt zu den engsten Mitarbeitern von George Lucas und war einer der Hauptarchitekten des Lucasfilm-Stils des Geschichtenerzählens.

Ben Burtt ist ein herausragender Tontechniker der für die Star Wars Filme eindrucksvolle Soundeffekte erschaffen und eingesetzt hat.

Seine Arbeit als Cutter war jedoch für mich eine Notlösung und ein Kritikpunkt der Prequels.